Heldentod und von ganz oben verordnete kollektive Kriegs-Trauer ist in Deutschland seit Afghanistan wieder „zeitgemäß“! Da sollte man sich einige Stunden nehmen und über histoische Friedhöfe schlendern – wegen der historischen Nähe!

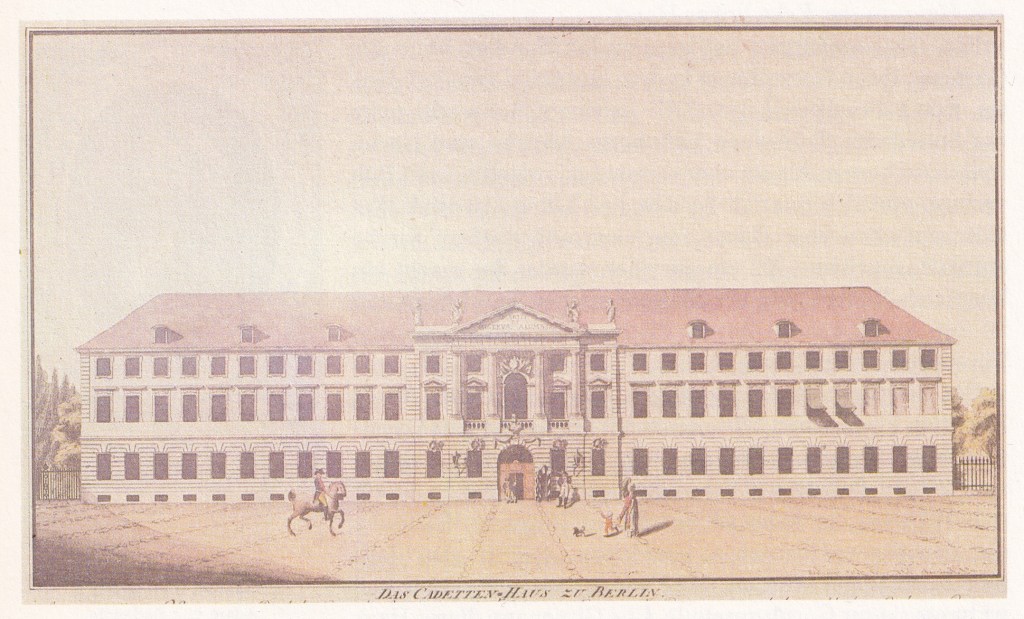

Der Alte Garnisonfriedhof an der Linienstraße in Berlin-Mitte bietet sich an, er ist Kunsthistorikern und Preußen-Verehrern vor allem bekannt wegen seiner wertvollen Grabmale aus der Zeit zwischen 1780 und 1848.

Vereinzelt finden sich auch Eisenkreuze und steinerne Monumente zum Gedenken an gefallene junge kaiserliche Offiziere des Ersten Weltkrieges, an Opfer der letzten Straßenkämpfe vom April 1945 und einzelne Werke aus den Perioden des Jugendstils, der Reformkunst und des Historismus. Besucher gehen schnell vorüber, widmen sich mehr den Zeugnissen der Bildhauerkunst eines Friedrich Tieck oder des Designs eines Karl Friedrich Schinkel.

Dieser Gedenkstein im Nordosten des Friedhofs (Feld I) jedoch lädt zum längeren Betrachten ein – erschreckend die eingravierten Daten und bewundernswert die künstlerische Gestaltung, vermutlich entworfen von einem der bekannten Berliner Künstler des Jugendstils.

Der junge Leutnant der 1. mob. Ersatz-Eskadron von Schlotheim, Jägerregiment zu Pferde Nr. 1, Curt von Kruge, verstarb zwei Tage nach seiner tödlichen Verwundung aus den Gefechten in der Nähe des polnischen BLASKI im Krankenhaus von Sieradz am 21. September 1914 – ein Opfer der ersten Wochen des Krieges.

Die Inschrift auf dem Stein verklärt sein sinnloses frühes Sterben zum heiligen Opfer:

Da sein Vater Generalleutnant der kaiserlichen Armee war, konnte ich die Einzelheiten seines Todes in den relevanten Militärunterlagen ohne Schwierigkeiten finden. Die Suche nach den Details des künstlerischen Entwurfs und der handwerklichen Ausführung gestaltete sich jedoch komplizierter. Meine Recherchen verliefen anfangs ins Leere, da am Stein selbst kein Hinweis auf den Bildhauer, auf die Werkstatt oder auf das Datum der Anfertigung des Gedenksteines angebracht ist. Von den Nachfahren des Offiziers war lediglich zu erfahren, dass der Bildhauer zu den bedeutenden Künstlern Deutschlands gehört hatte. Dokumente zur Herstellung des Steines waren nicht mehr vorhanden.

Erfolgreicher war die Suche nach vergleichbaren Darstellungen jenes Motivs der trauernden Frau, herausgeschlagen aus dem schwarzen Marmor.

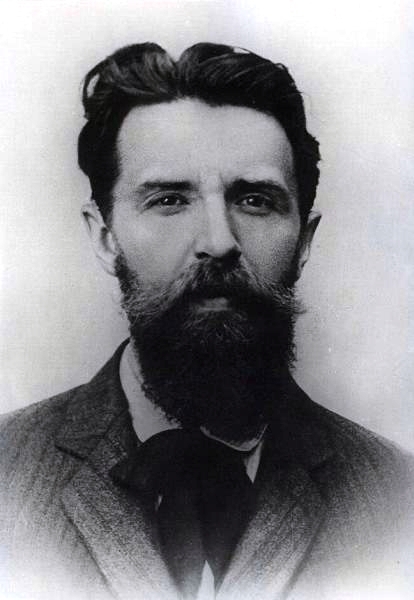

Mit hoher Wahrscheinlichkeit zeigten die Vergleiche im deutschen Raum für jene Periode in der ersten Hälfte des 20. jahrhunderts, dass es sich um ein Werk aus der Werkstatt des bekannten Bildhauers Fritz Klimsch (1870 – 1960) handeln könnte.

Zum Lebenslauf und zum Gesamtwerk Fritz Klimsch existiert eine reichhaltige Literatur, nirgends jedoch findet sich ein ausdrücklicher Hinweis auf den Offizier Curt Kruge oder auch nur eine Bemerkung zu einer Arbeit auf dem Alten Berliner Garnisonfriedhof.

Also suchen wir nach Verweisen, Hinweisen, Fingerzeigen, anderen Mitteilungen in jener umfangreichen Literatur, die uns die Richtung angeben könnten, wann und in welchem Kontext diese Skulptur möglicherweise enststanden ist.

Eine Publikation aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, herausgegeben von Herbert Wolfgang Keiser und eingeleitet vom Kunsthistoriker Dr. Werner Rittich:

Interessant für unsere Untersuchung ist der folgende Hinweis bei Werner Rittich (S. 9): „Fritz Klimschs Beziehung zu seinem Werkstoff ist besonders eng. Sehr früh schon kam er zu der Überzeugung, daß er auch seine Stein- und Holzbildwerke selbst aus dem Material herausschlagen oder -schnitzen muß, um den Ausdruck erreichen zu können, der er anstrebt.“

Durchgehend zeigten sich in den Publikationen zwischen 1924 und 1952 eine Vielzahl von Ähnlichkeiten der porträtierten Haltung der trauernden Frau, der optimistischen Aussage, der über das Individuelle hinausgehenden Stimmung der Trauer. Bestärkt wurde ich nach dem Studium der Publikation der bekannten Berliner Museumspersönlichkeit Wilhelm von Bode, des starken Widerparts Kaiser Wilhelm II. in den Auseinandersetzungen um das Kaiser-Friedrich-Museum (heute Bode-Museum).

Wilhelm von Bodes Würdigung der besonderen Art der Gestaltung von Grabmalen durch Fritz Klimsch ist auch heute noch gültig, deshalb sei sie hier im Wortlaut wiedergegeben (W. v. Bode, Fritz Klimsch, Berlin 1924, S. XVI):

Nach einem ersten, vorläufigen Abschluss der vergleichenden Studien zu den Frauenfiguren und Grabmonumenten konnte ich vor einigen Jahren mit „an Gewissheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ konstatieren, dass Fritz Klimsch der Gestalter jener Figur der trauernden Frau auf dem Marmorblock zum Gedenken des Leutnants von Kruge war. Unzufrieden mit dem Ergebnis der Recherchen jener Jahre, begann ich vor einigen Monaten eine neue Phase der Vergleiche und des Heranziehens weiterer Publikationen – und konnte fündig werden.

Zum Vergleich seien hier noch einige Skulpturen aus dem Gesamtwerk von Fritz Klimsch angeführt, deren Gestaltung des knieenden Frauenkörpers Ähnlichkeiten mit jener Trauernden des schwarzen Marmorblocks auf dem Alten Berliner Garnisonfriedhofs aufweisen:

Bevor ich das endgültige Resultat dieser jüngsten Studien darstelle, sei es erlaubt, noch einige Worte zur Biographie des Bildhauers Fritz Klimsch vor und nach dem Erscheinen jener Publikation des großen Museumsmannes Wilhelm von Bode anzufügen.

Geboren 1870 in einer wohlhabenden Familie von Künstlern und Unternehmern zu Frankfurt/Main konnte er sich sorgenfrei dem Kunststudium in Berlin incl. Auslandsaufenthalten widmen. Bekannt wurde er als Mitbegründer der Berliner Secession von 1898. Zu seinen ersten Werken gehören „Gefesselter“ aus dem Jahre 1891 und „Tänzerin“ von 1898.

1907 erhielt er eine Goldmedaille auf der Großen Berliner Kunstausstellung, wurde 1912 Mitglied der Preußischen Akademie der Künste, war ab 1921 Professor an den Vereinigten Staatsschulen in Berlin.

Kommen wir zurück zu jenem Gedenkstein für den Leutnant Curt Kruge auf dem Alten Garnisonfriedhof.: schwarzer Marmor, das Relief gekehlt aus dem Block herausgeschlagen, eine trauernde Mädchenfigur, geschaffen in der Periode ab Herbst 1914. Die Figur des knieenden Mädchens mit einer Art Toga bekleidet, in der Hand eine Rose, den Kopf leicht gesenkt, das Werk nicht signiert. Die gewählte Frisur? Langes Haar, im Nacken zu einem Knoten gebunden.

Für einen Vergleich auf der Suche des Schöpfers jenes Steins ziehen wir bemerkenswerte Skulpturen von Fritz Klimsch aus der Periode zwischen 1900 und etwa 1930 heran: Mädchen beim Ankleiden (1905), In der Sonne (1912), Badende (1913), Charis (1921-23),

Und – wir vergleichen nochmals Arbeiten von Fritz Klimsch zum Thema Trauer, Kriegsopfer und entdecken auf einem Friedhof in Frankfurt am Main eine von Fritz Klimsch signierte Arbeit, die für einen sehr hohen Grad der Wahrscheinlichkeit der Autorenschaft Klimschs zur Berliner Skulptur spricht, die fast alle Elemente der Werkbeschreibung vereint: Motiv, Körperhaltung, „Zeitgeist“.

Diesen Anforderungen wird jenes Frankfurter Grabmal aus dem Gesamtwerk des Bildhauers Fritz Klimsch aus dem Jahre 1902 gerecht:

Das Grabmal für den Mediziner Alois Alzheimer ist durch Fritz Klimsch signiert (sein Name erscheint zwischen den beiden dargestellten Figuren), wurde vermutlich 1902 geschaffen und auf dem Frankfurter (Main) Hauptfriedhof schon 1902 aufgestellt und durch die Todesdaten der Ehefrau Cecilie Ende 1915/Anfang 1916 ergänzt. Das letzte Datum erscheint im Kontext der Todesdaten auf dem Grabmal Kruge (September 1914) als bedeutender Hinweis für eine zeitliche Übereinstimmung in der Biographie von Fritz Klimsch.

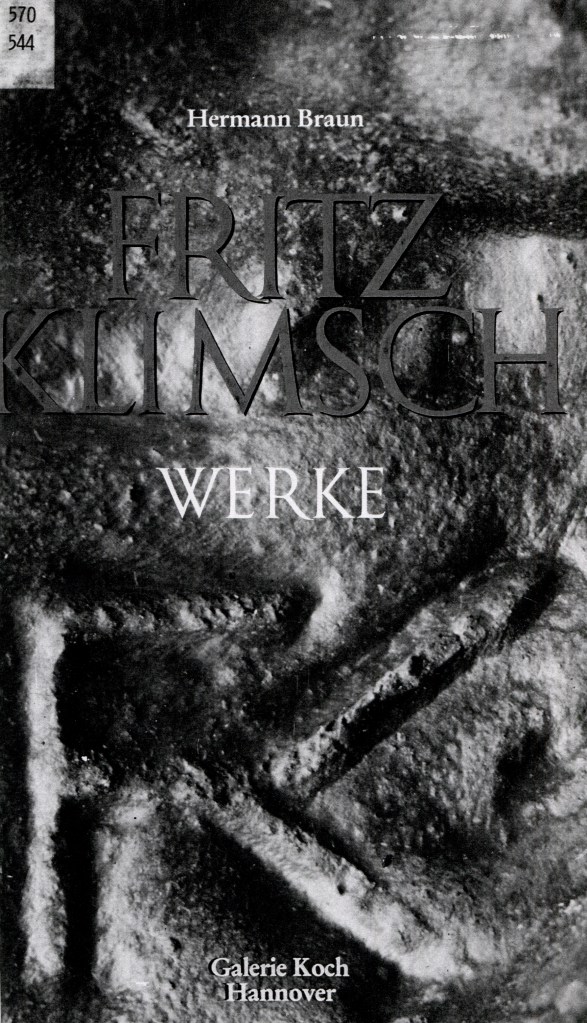

Den kunsthistorischen Beleg für die Autorenschaft des Frankfurter Grabmals von Fritz Klimsch lieferte Hermann Braun im Ausstellungs-Katalog für die Galerie Koch im Jahre 1980 (S. 131), nochmals bestätigt in seiner Publikation „Fritz Klimsch: eine Dokumentation“ vom Jahre 1991 im Kontext der Ausstellung zu Fritz Klimsch im Kunsthaus am Museum Köln (Abb. 27, S. 68, der dazugehörige Text S. 313f).

Der relevante Text von Hermann Braun (1980):

Aktualisiert erschien 1991 folgender Text:

„GRABDENKMAL CECILIE UND ALOIS ALZHEIMER 1902

Frankfurt a. M. Hauptfriedhof, Eckenheimer Landstr. 194 Gewann an der Mauer, Nr. 447 a

Cecilie Alzheimer geb. Wallerstein vorverehel. Geisenheimer

* 6. Juli 1860 Frankfurt a. M.

+28. Februar 1901 Frankfurt a. M.

Alois Alzheimer

*14. Juni 1864 Marktheit

+14. Dezember 1915 Breslau

Muschelkalkstein Höhe 297 cm, Breite 172 cm, Tiefe 27 cm.

Signatur zwischen den Figuren: F. KLIMSCH.

Hermann Braun. Fritz Klimsch. Werke S. 131, Abb. VI

Basisstein ober gekehlt. Hochrechteckiger Hauptstein mit vorkragender Verdachung. Übergang vom Steinblock zur Bildebene seitlich und ober gekehlt. Links eine knieende Trauernde, ihr gegenüber, auf einen Steiun gestützt, ein kleins Kind, unbekleidet. In seiner Linken hält es eine Rose.

Die Zeihnung zum Grabmal wurde im November 1901 bei der Friedhofskommission eingereicht. Ausführung im folgenden Jahr. Von Klimsch der Hauptstein, das übrige von dem Steinmetz Johann Hössbacher, Frankfurt.

Alois Alzheimer war Ordentlicher Professor in Breslau. Besondere Verdienste auf dem Gebiet der Histopathologie des Gehirns. Nach ihm benannt die Alzheimersche Krankheit.“

An dieser Stelle sei abschließend der Hinweis auf das Motiv der Rose gestattet: Fritz Klimsch verwendete dieses Element (Rose in der Hand der trauernden Frau) beim Grabmal Löffler auf dem Berliner Friedhof der Dorotheenstädtischen Gemeinde II,

beim Grabmal Kruge auf dem Alten Berliner Garnisonfriedhof (Rose in der Hand der knieenden Trauernden):

und am Grabmal Alzheimer (der Junge neben der knieenden Trauernden hält eine Rose in der Hand):

Dr. Dieter Weigert Berlin Prenzlauer Berg 22. Juli 2023