Was ist eine königl.-preuß. Hausvoigtey?

Einige Tage lasse ich Edda zur Entspannung, dann nehme ich den Textentwurf zur Hand, den ich zur Interpretation der „Berlin-Dokumente“ – vor mir so bezeichnete Gruppe der Briefe, der losen Blätter, der kolorierten Kupferstiche, der amtlichen Schreiben, Notizen ohne Datierung, Verfasser – und beginne zum Entsetzen der lieben Edda zu dozieren:

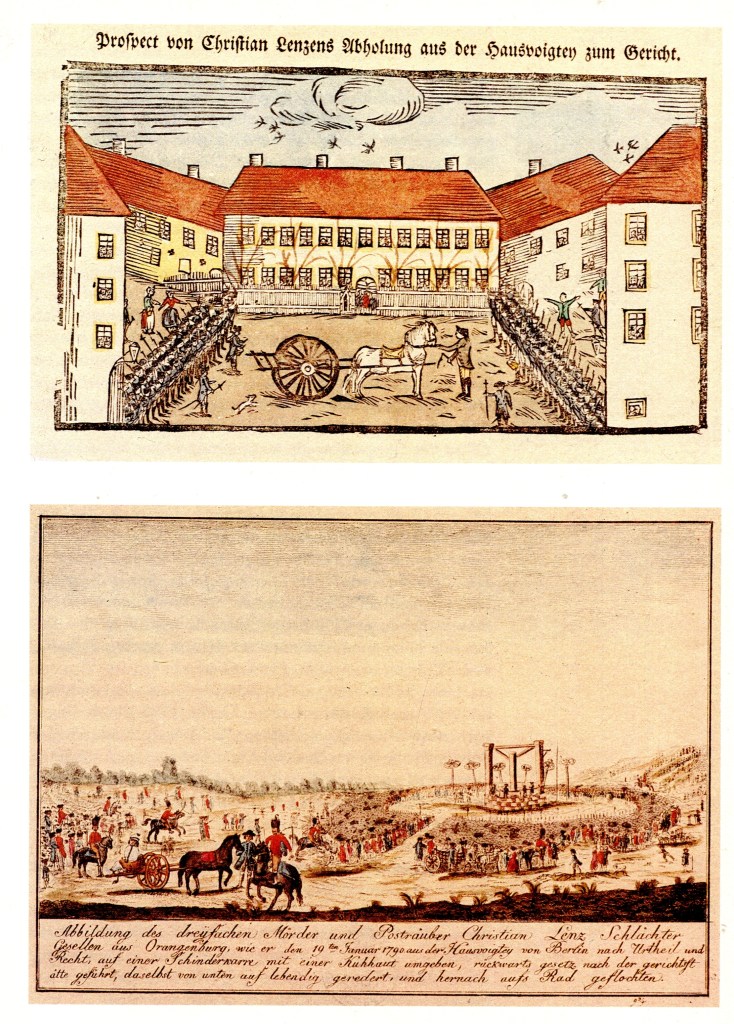

Über zwei Stunden argumentiert Spalding, dann ist der Widerstand gebrochen. Da fragt Löffler nach den Einzelheiten, um welche Stelle ginge es denn? Oberkonsistorialrat Spalding zögert, aber muss Farbe bekennen: ja mein lieber Freund, es ist keine der großen Kirchen in Berlin, es ist etwas Unscheinbares, das aber die Tore für Sie öffnet! Es ist eine Gefängniskirche, die Kirche der Hausvoigtey. Löffler zuckt zusammen – eine Gefängniskirche? Haben wir denn so etwas in Berlin?

Aber natürlich! Ich glaube, sie kennen die Strukturen des lutherischen Oberkonsistoriums noch nicht so genau, dass Sie auf der Stelle zusagen können. Wir haben zwei getrennte Gefängnissysteme in der Residenz Berlin – eines für den königlichen Hof, seine Angehörigen und obersten Chargen im engen Sinne – nur die oberen paar Dutzend sowie die dazugehörigen Domestiquen und dann haben wir ein Gefängnis fürs gemeine Volk. Das erste heißt Hausvoigtey, das zweite heißt Stadtvoigtey.

Er geht zum Regal neben der Tür, öffnet einer der großen Schachtel und legt einige colorirte Stiche auf den Tisch.

-Hier mein junger Freund, das hat mir Nicolai geschenkt, frisch aus der Presse !

Die Hausvoigtey hat im Unterschied zur Stadtvoigtey einen eigenen Prediger. Es handelt sich ja doch immerhin um den königlich-preußischen Hof. Wenn da so ein Prinz oder sein Stallmeister mal über die Stränge schlägt und eingelocht werden muss, dann braucht er Seelsorge auf allerhöchster Ebene. Daran sehen sie schon, dass das kaum eine große Arbeit macht, denn wann schlägt ein Prinz mal über die Stränge und wann erfrecht sich die Wache, ihn ins Gefängnis zu stecken? Ich habe in den letzten Jahren noch keinen solchen Fall vernommen, aber es muss auf dem Papier einen Prediger geben und der muss gut lutherisch sein. Das unansehnliche Gebäude der Hausvoigtey – also des Hausvoigts, des Gerichts und des Gefängnisses – stand bis vor kurzem zwischen dem Schloss und der Domkirche, nach dem Abriß des Doms wurde ein neues Gebäude auf dem Friedrichswerder zwischen der Nieder- und Oberwallstraße errichtet.

In den ältesten Zeiten wohnt der Hofrichter sogar auf dem königlichen Schlosse. Bei dem Bau des neuen Schlosses Anfang dieses Jahrhunderts wurde die Hausvoigtei auf den Werder in die Unterwasserstraße neben der Münze verlegt. Bei Erweiterung der Münze ward sie hierher versetzt, wo bis dahin die Stallungen des Jägerhofes standen – über denselben wohnten sogar einige Jagdbediente. Vorn ist in einem zweigeschossigen Gebäude, die Gerichtsstube, die Wohnung des Hofrichters und ein Saal zur Kirche. Hinten sind auf zwei Höfen Gefängnisse und deshalb steht auf dem ersten Hofe eine ständige militärische Wache.

Ich empfehle beim nächsten Rundgang durch die Stadt eine Besichtigung zumindest von außen. Und was ich noch dazu sagen möchte – zu dieser Prediger-Stelle gehört auch die Seelsorge an der Charité – Sehen Sie die anderen Blätter:

Jetzt hellt sich das Gesicht von Josias Löffler wieder auf: „das klingt ja interessant, aber soweit ich weiß, gibt es dort schon einen reformierten Prediger“ – „Ja, das stimmt, Sie werden dort eine eigene Wohnung haben im Charité-Gebäude. Die Nachbarwohnung hat vor kurzem erst ein reformierter Prediger bezogen, auch ein junger Mann, vielleicht haben sie die Gelegenheit mal mit ihm zu sprechen, aber ihre Hauptarbeit ist das Gefängnis zu betreuen, auch wenn da niemand drin sitzt.

Ihre Kammer liegt auf dem gleichen Flügel wie die des reformierten Kollegen – ich hoffe, Sie vertragen sich!

An Uniformen wird kein Mangel sein:

Also ich sehe ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen, es ist massenhaft Gelegenheit und Zeit für ernsthafte Studien, für Publikationen, für wissenschaftliche Gespräche und für dergleichen Wanderungen wie heute durch den Tiergarten mit mir“.

„Wann soll es denn losgehen mit der Gefängnis-Seelsorge?“ Löfflers Stimme hat ihre normale Tonart wiedergefunden – „Zu Weihnachten, wenn die Formalitäten erledigt sind. Sie können sich ja schon mal die beiden Kammern in der Charité ansehen, ich gebe Ihnen morgen ein Schreiben mit. Die Besichtigung des Zellengefängnisses eilt nicht, da wird zurzeit nicht gestorben und nicht gerichtet – soweit ich weiß auch nicht gefoltert!“ Spalding sah man die Erleichterung an, die ihm die Zusage Löfflers verursacht hatte.

Von nun an lud Spalding den künftigen Kollegen zu den weiteren Gesprächen in seine Propstei-Dienstwohnung in der Nikolai-Kirchgasse ein, die vor dem Umzug Spaldings von Barth nach Berlin auf Kosten des lutherischen Oberkonsistoriums aufs Beste hergerichtet und möbliert worden war. Josias Löffler bewundert im Stillen die reichhaltige Ausstattung der zwei Etagen im altehrwürdigen Gebäude am geräumigen Rasenplatz neben der Kirche, versteht die persönliche Einladung als Attribut des bevorstehenden Karrieresprungs und als Vertrauensbeweis des Oberkonsistorialrats und seiner königlichen Vorgesetzten. Er weiß, dass es nun kein Zurück gibt.

Josias sieht die Vertrauensgeste auch als Aufforderung zu einem engeren Verhältnis; er versteht sich nun als Meisterschüler, als „Zögling ersten Grades“ des großen Spalding – und wagt sofort, eine diskrete Frage zu stellen, die sich ihm schon beim Eintreten in das Zimmer aufgedrängt hatte – wie er sich die Vorliebe für Maria Magdalena erklären soll, die gleich dreimal hier im Dienstzimmer des evangelischen Probstes und Oberkonsistorialrats künstlerisch präsent ist.

Der brave Lutheraner Spalding findet nichts besonders Aufregendes an der Frage, hat auf der Stelle – ohne nachschlagen zu müssen – jene Oster-Predigt aus dem Jahre 1538 parat, in der „der große Wittenberger“ die „Sünderin“ und „Büßende“ des katholischen Heiligenkalenders kommentarlos beim Namen nannte. „Der dreiteilige Altar und der einsame Altarflügel stammen übrigens aus Ihrer Heimat, aus dem Thüringischen, Arnstadt und Erfurt, lieber Josias, wie vermutlich auch die Tafel in der Ecke neben dem Fenster.“ Josias konnte seine Überraschung kaum verbergen. Er kannte zwar das Neue Testament in der Fassung Martin Luthers, hatte sich dank der Bemühungen der Hallenser „Väter“ wie Semler und Nösselt auch mit den Differenzen zwischen den Übersetzungen Luthers und den aktualisierten Predigttexten der evangelischen Kirchen im mitteldeutschen Raum und in Brandenburg-Preußen beschäftigt, ist aber nun auf eine solche unverhoffte Begegnung mit der engen Vertrauten des Erlösers nicht vorbereitet. „Sehen Sie sich die Gemälde näher an, lieber Josias, ich freue mich schon auf die textkritische Debatte mit Ihnen – es muß ja nicht gleich heute sein“ – schmunzelte Spalding. Josias näherte sich vorsichtig dem dreiflügeligen Altarbild aus Arnstadt – links vor ihm die Szene mit zehn herbeieilenden Jüngern, in der Mitte die eigentliche Auferstehung: das steinerne leere Grab, flankiert von Petrus und Paulus, dominierend mit Banner der Erlöser, niedergeschmettert am Boden zwei Wächter und rechts die vier Frauen des Neuen Testaments mit ihren Attributen – in der ersten Reihe, gleichrangig mit der Jungfrau Maria, Maria Magdalena mit dem Salbengefäß.

„Mein Lieblingsstück ist jene einsame, leidende Frau am Fuß des Kreuzes“ – Spalding nahm den jungen Kollegen am Arm und führte ihn nach hinten, in eine halbdunkle Ecke des Zimmers, vor eine Holztafel „sie ist dem Erlöser am nächsten, näher noch als Mutter Maria!“ – „Eigentlich ein ketzerischer Gedanke ?“ wagt Josias zu flüstern.

„Sie kommen der Sache näher, junger Freund; man munkelt, daß jene drei Kunstwerke – das letztere sogar aus der Cranachwerkstatt, den fanatischen Bilderstürmern der Reformationszeit von mutigen Männern (oder Frauen) aus den Händen gerissen wurden, ansonsten hätten sie das traurige Schicksal so vieler Gemälde, Statuen, die in Kirchen und Klöstern geteilt, die zerschlagen oder verbrannt worden waren. Über die wundersamen Wege der Rettung dieser drei Stücke und des Erwerbs durch einen meiner Vorgänger hier in der Propstei gibt es nur mündliche Berichte, nichts Schriftliches.“ – Josias konnte sich nicht von der Figur der Maria Magdalena in der dunkler Zimmerecke lösen – „Bin ich einem Irrtum verfallen, Herr Oberconsistorialrath, oder unterscheidet sich nicht doch sehr wesentlich die Gestaltung der Gesichtszüge der beiden Figuren der Maria Magdalena – jener im Auferstehungsaltar und jener der Kreuzigungsszene – kunstgeschichtlich gesprochen?“ „Josias, man erkennt die Sprache des Absolventen der Hallischen Universität, des weiten Blicks des Theologiestudiums, das nicht an den Texten klebt, sondern alle kulturellen Entwicklungen einschließt! Natürlich sind zwischen dem dreiflügeligen Altar und der Holztafel aus der Wittenberger Werkstatt der Cranachs etwa einhundert Jahre Unterschied in der künstlerischen Wahrnehmung und der Gestaltung. Aber sehen Sie sich auch das Haupthaar der Maria Magdalena an, lang wallend über die Schultern, über den Rücken bis zu den Lenden jene Frau schmückend, die zu Füßen des Gekreuzigten kniet und den Holzbalken des Kreuzes im Schmerz umfaßt, lebendig, natürlich, den Betrachter ergreifend ! Währenddessen das Haupthaar der Frau auf der rechten Altartafel aus Arnstadt, vermutlich Mitte des 15. Jahrhunderts, züchtig unter einer Haube fast verschwindet und die weiße Haube durch den goldenen Heiligenschein erdrückt wird! Die Gesichtszüge sind steif, unnatürlich, starr wie auch die Hände.“

Spalding nimmt eine Bemerkung Löfflers, aus der er eine gewisse Verunsicherung über den möglichen Verlust der wissenschaftlichen Zukunft herausliest, zum Anlass, auf seinen eigenen Lebenslauf hinzuweisen: „Sehen sie mein lieber Freund, mein junger Kollege im spe, mir wurde an der Wiege nicht gesungen, dass ich Probst einer großen Kirche in Berlin sein werde, Mitglied im Oberkonsistorium, angesehener Buchautor, theologischer Berater des Königs, Bewohner einer hochherrschaftlichen Residenz und zu entscheiden habe über die Zukunft meiner jungen Kollegen, Kandidaten wie Sie es sind für künftige Positionen in unserer gemeinsamen Kirche. Wie sie wissen, komme ich aus Pommern, damals noch Schwedisch. Mein Vater war ein sehr engagierter Pastor in der schwedischen lutherischen Kirche, er schickte mich auf das Gymnasium in Stralsund mit der Vorstellung, ebenfalls ein guter Pfarrer zu werden. Ich erfüllte seine Anforderungen – ich hatte im Unterschied zu Ihnen das Glück, dass mein Vater mich beraten konnte und dass ich mich an meinem Vater festhalten konnte in Situationen wo die Schule, das Studium an der Universität nicht so lief wie ich mir das vorstellte. Sie sind jedoch als Waise an eine gute Schule in Halle gekommen, hatten das Glück mit den Professoren Semler und Nösselt zusammen zu sein, deren Bibliotheken, deren Häuser nutzen zu können. Ich musste mir vieles selbst arbeiten, aber hatte immer den Traum, Pastor in einem in einer kleinen Stadt Pommerns nahe bei den Menschen zu sein, Gottes Wort im Miteinander zu lehren, zu vermitteln. Die Kanzel war für mich ein Tisch, an dem auf der anderen Seite der Gläubige sitzt, die Kanzel war nie etwas, was ich als Belehrungstisch von oben herab ansah.

Am liebsten saß ich unter den Menschen in einer Gruppe, versuchte ihre Fragen zu verstehen, ihre Zweifel, das hat mich befriedigt und auch das Studium in Rostock und Greifswald, das Studium der Philosophie der Theologie der alten Sprachen hat mich nicht von den Menschen weggebracht, sondern noch mehr an sie herangeführt.

Auch ich war privater Hauslehrer und habe als Hauslehrer die kostbare Freizeit genutzt, mich theoretisch weiterzubilden und den Traum der Doktor-Promotion zu realisieren. Ich habe es niemals versäumt oder abgelehnt, Tätigkeiten anzunehmen, die scheinbar einen Umweg bedeuteten zur Erreichung meines Traums, den Menschen das Wort Gottes direkt mündlich nahe zu bringen.

Ich habe selbst eine Situation wie die des Sekretärs eines schwedischen Gesandten in Berlin immer gesehen als Möglichkeit mein Wissen zu erweitern, meine praktischen Lebenskenntnisse zu vertiefen. Ich war glücklich über solche Tätigkeiten und habe nebenbei geschrieben, auch schon publiziert. Mein erstes Buch, die „Betrachtung über die Bestimmung des Menschen“ konnte ich natürlich auch nur anonym veröffentlichen lassen – die preußische Zensur hätte es in der Luft zerrissen, weil es nicht von Gott Heil handelte, sondern von der Vervollkommnung Menschen. Das Individuum erreicht sein Glück über die Sinnlichkeit, über das Vergnügen des Geistes, über Tugend und auch Religion, aber nicht durch Offenbarung, sondern durch tugendhaftes Leben, so wie ich es bei Leibniz und Christian Wolff gelesen hatte.

Ich hatte das Glück, einen Menschen als Freund zu finden wie unser Väterchen Gleim in Halberstadt, der meine ersten Schritte als Pastor in der Kleinstadt Lassan In der Nähe von Stralsund begleitete. Er hat mich motiviert, er hat mir Mut zugesprochen, hat mich ermuntert. Wir haben meine Fehler lange Nächte diskutiert, die ich gemacht habe in meinem jugendlichen Überschwang. Das kleinstädtische, das Dörflich-Gemeinschaftliche dieser pommerschen Umwelt, nicht die Nähe des Hofes, sondern der Umgang mit ganz normalen Menschen hat mich zu dem Menschen gemacht der ich heute bin – Gott in den Menschen und in ihrer täglichen praktischen Umwelt suchend und nicht in theoretischen Debatten.“

Josias hatte mit 24 Jahren durch sein Ja zum Angebot von Spalding die Tür zu einer neuen Etappe in seinem Leben aufgestoßen – auf eigenen Füßen stehen, wichtige Entscheidungen treffen und in allen kommenden Situationen zu ihnen stehen, das heißt einen hohen Grad an Selbstdisziplin entwickeln, noch höher als an der Schule und beim Studium.

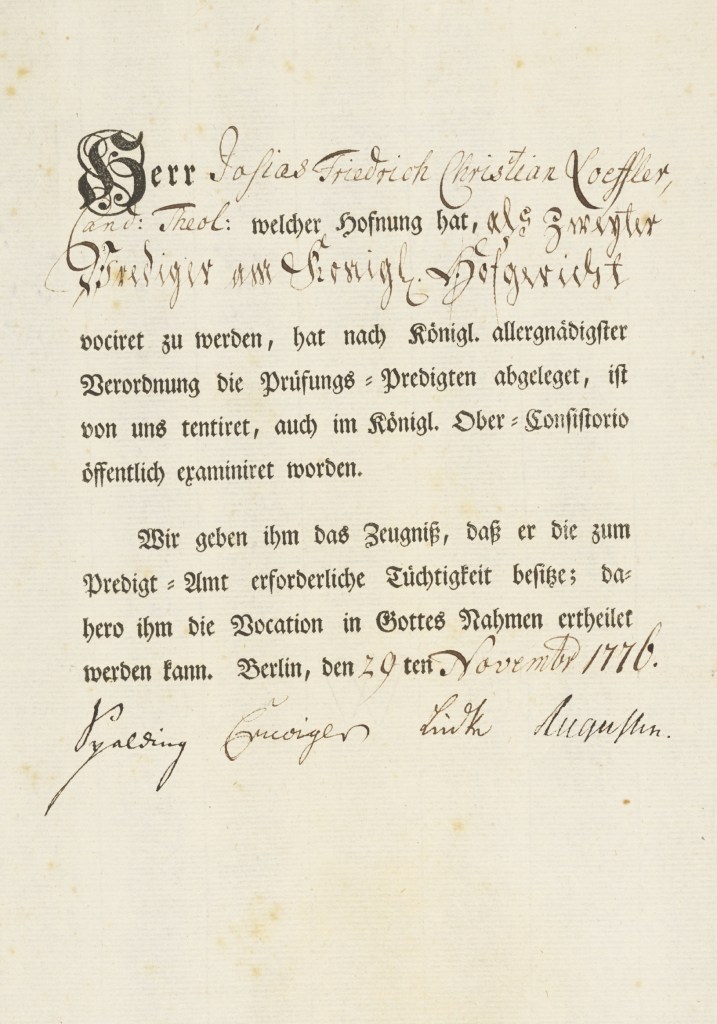

Ich nahm eine der Urkunden zur Hand, die ich zwar schon unter den abgeschlossenen abgelegt hatte, suchte darin nach Hinweisen auf sehr Persönliches, Individuelles des Menschen Josias in jenem ersten Jahr in Berlin. Es war ein amtliches Schreiben Spaldings vom 2. November 1776 über ein Gespräch mit Löffler in Berlin, unten links die zustimmenden Zeilen von drei Kollegen. Der Text war einigermaßen lesbar:

„Eben itzo hat sich der Candidatus Theologiae, Hr. Löffler, der schon verschiedene Jahre hier in Berlin eine Informationsstelle verwaltet hat, wegen der Predigerstelle an der Hausvogtey bey mir gemeldet und wird auch bey meinen Hochgelahrten Herren Collegen zu Ihnen an dem heutigen Tage nicht beschwerlich zu werden, morgen sein Gesuch persönlich anbringen.

Da er wegen seiner vorzüglichen Geschicklichkeit sowohl als Bescheidenheit unter unseren besten Candidaten gehöret, und wir überdem schon in Verlegenheit sind ein anderes taugliches Subject zu finden, so halte ich ihn an meinem Theile für sehr ansehungswürdig. Er wird aber vorher noch eine Probepredigt zu halten haben, welche allenfalls am bevorstehenden Freytage geschehen kann.“ Von den zustimmenden Zeilen der Kollegen, vermutlich Mitglieder des Oberkonsistoriums, sind die des dritten Herrn besonders beachtenswert, da er sich keinen besseren Candidaten als Löffler vorstellen kann – Herr Nummer zwei verspricht seinem Chef Spalding den Besuch der Probepredigt, um sich ein Bild des Candidaten machen zu können.

Beim heutigen nochmaligen Studium dieses Schreibens erkenne ich auch den Zusammenhang mit jenes Königlichen Schreibens vom 28. November 1776 an Spalding:

„Von Gottes Gnaden Friederichs König von Preußen … p.p.p.

Unseren gnädigen Gruß zuvor Würdiger Hochgelahrter Rath, Lieber Getreuer!

Demnach der zum Gefangen Prediger bey der Hauß Voigtey berufene Candidat Loeffler dato darauf confirmirt wurde, also befehlen wir Euch hiermit allergnädigst, denselben gewöhnlichen Maaßen zu introduciren und seine Zuhörer zur gebührenden Pflicht und Achtung gegen ihn anzuweisen.“

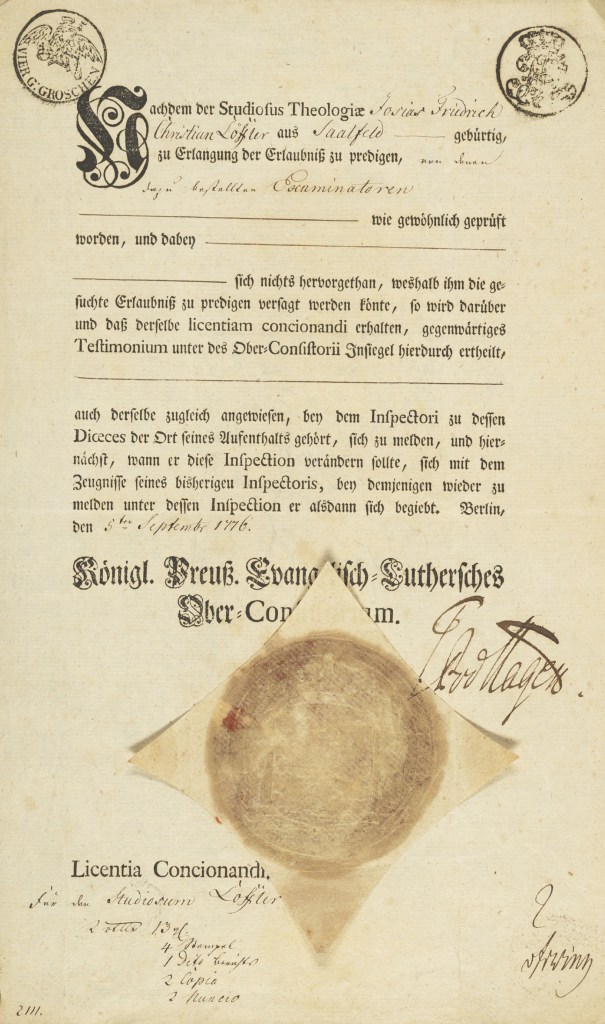

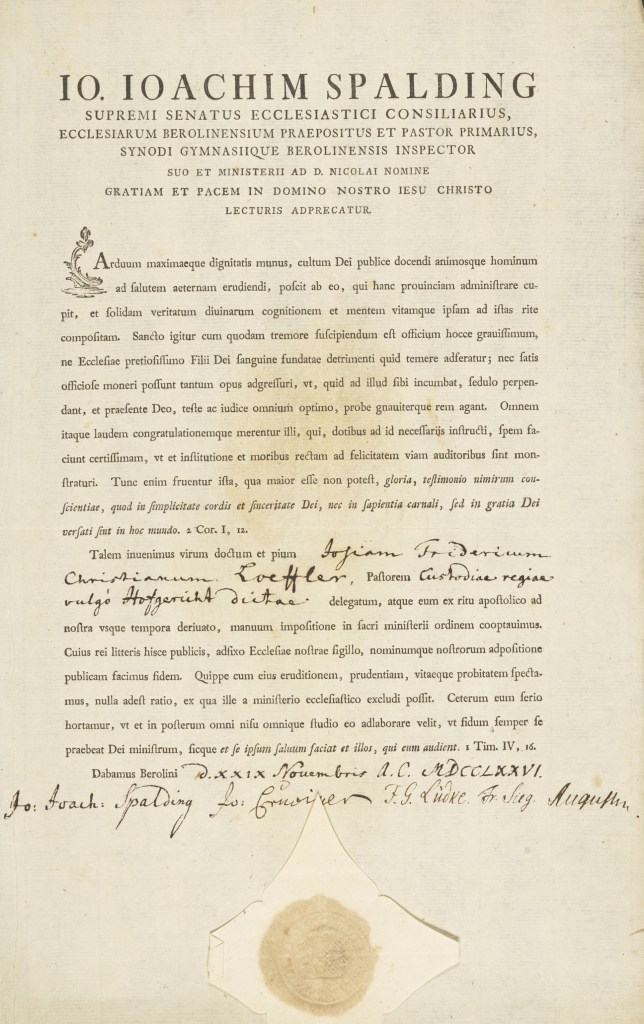

Keine formale Hürde, keine Prüfung blieb Josias Löffler erspart – am Beginn der Laufbahn eines Pfarrers stand im protestantisch-lutherischen Preußen die Predigt-Erlaubnis, ausgestellt vom Ober-Konsistorium, nachdem der Kandidat eine Prüfung abgelegt und eine öffentliche Probepredigt unter den Augen der Mitglieder dieses Gremiums gehalten hatte. Spalding hatte in weiser Voraussicht und im Rahmen seiner Personal-Politik jene Prüfung und das erste öffentliche Auftreten Löfflers schon für den Sommer 1776 eingeplant, so dass die Prüfungs-Urkunde das Datum vom 5. September trägt, also lange bevor Spalding die ersten Gespräche mit Löffler führen wird.

Man geht nicht fehl, wenn man dahinter nicht die leitende Hand des Ministers von Zedlitz in Absprache mit dem König vermutet. Sie überlassen die wichtigen Personalentscheidungen nicht dem Zufall, nicht tagespolitischen Erwägungen, sondern treffen solche Entscheidungen in strategischer Sicht. Kirchenpolitik ist für die Majestät eben auch Politik, nicht Geplänkel – Jeder mag nach seiner Facon seelig werden – aber ihm abgesteckten Rahmen der königlichen Strategie.

Eine Abschrift jener Prüfungs-Urkunde habe ich mir inzwischen besorgt – ein einmaliges Dokument: „Predigterlaubnis Licentia Concionandi, 5. September 1776, Ober-Consistorium Berlin …

Nachdem der Studiosus Theologiae Josias Friedrich Christian Löffler aus Saalfeld gebürtig, zu Erlangung der Erlaubnis zu predigen, von denen dazu bestallten Examinatoren wie gewöhnlich geprüft worden und dabei sich nichts hervorgetan, weshalb ihm die gesuchte Erlaubnis zu predigen versagt werden könte, so wird darüber und daß derselbe licentiam concionandi erhalten, gegenwärtiges testimonium unter des Ober-Consistorii Insiegel hierdurch ertheilt, auch derselbe zugleich angewiesen, bey dem Inspektori zu dessen Diceces der Ort seines Aufenthalts gehört, sich zu melden und hiernächst, wann er diese Inspektion verändern sollte, sich mit dem Zeugnisse seines bisherigen Inspectoris, bey demjenigen wieder zu melden, unter dessen Inspektion er alsdann sich begibt.

Berlin, königlich preußisches evangelisch-Lutherisches Ober-Consistorium Hagen

Es ist kurz vor Feierabend, ich mache Odnung auf meinem Tisch. Zwischen zwei Urkunden liegt ein Brief, von „Esther“ an „Josias“, ohne Datum, ohne Familiennamen, mit zerbrochenem, daher nicht mehr entzifferbarem Siegel, zwei engbeschriebene Blätter, Vorder- und Rückseite genutzt, der Inhalt für damalige Verhältnisse sehr intim und verblüffend wissenschaftlich und weltanschaulich! Was soll ich damit anfangen? Wie soll ich ihn einordnen, darf ich ihn der Öffentlichkeit preisgeben? Ich versuche, den Brief mit einigen anderen Einzelpapieren in Verbindung zu bringen, vergleiche Namen, Daten, Bezug zu historischen Ereignissen. Erfolglos.

Edda sieht auf den ersten Blick, dass mit mir etwas nicht stimmt. Fraulicher Instinkt. Wortlos reiche ich ihr den Brief hinüber. Sie wendet und dreht und sucht nach Blatt zwei. Sie bittet um Vertagung, möchte aber an der Sache dranbleiben. Drei Tage später hat es „gefunkt“: das Bauchgefühl triumphiere wieder einmal über den nüchternen Verstand, sie sei einer Liebensgeschichte auf der Spur! Einer Liebesgeschichte unseres heiligen Josias! Ob sie vortragen dürfe.

(Eine weitere Folge der Erinnerungen des Saalfelder Stadarchivars zu Heinrich von Kleist und Josias Löffler erscheint demnächst an dieser Stelle)

LINK zu Folge 1: http://wordpress.com/post/fobililienstern.blog/33663

LINK zu Folge 2: http://wordpress.com/post/fobililienstern.blog/33899

LINK zu Folge 3: http://wordpress.com/post/fobililienstern.blog/34059

LINK zu Folge 4: http://wordpress.com/post/fobililienstern.blog/34245

LINK zu Folge 5: http://wordpress.com/post/fobililienstern.blog/34672

Dr. Dieter Weigert Berlin Prenzlauer Berg 26. Juli 2023