Folge 20 von Schlotheim

Endlich – ein milder Märzmorgen – der leichte Aufwind vor meinem Fenster wirbelt vom Park zwischen den Schneeflocken ein froststarres, hellgelbes Lindenblatt auf meinen Schreibtisch hoch, die Erinnerung daran, wie lange ich nun schon an Josias Löfflers „Erbe“ sitze. Die immer noch fahle Wintersonne scheint mir zuzurufen: Ab in die Wälder, es ist Zeit für die Suche nach den Schneeglöckchen!

Da schiebt der Wirbelwind ein einsames Blatt aus dem Konvolut auf den Boden unterm Fenster, gerad noch kann ich es greifen, bevor es den Weg zum Schloßteich wählt. Auf den ersten Blick ziemlich fremd für unseren Theologen – gezeichnete Fossilien. Ein Anruf in Gotha beim Kollegen im Staatsarchiv – er konnte sofort helfen – ich möge doch in den Annalen des großen Schlotheim das Jahr 1823 aufschlagen, da seien die Vorarbeiten aus der Frühzeit des Mineralien- und Fossilien-Forschers abgedruckt – und schon könne ich mich glücklich über diese Entdeckung schätzen. Also zwischen 1810 und 1812, noch zu Lebzeiten von Josias, er müsse ja den großen Meister gekannt haben und er habe ihm vermutlich die Vorab-Skizze geschenkt – Beipiel für Gottes Schöpferkraft in Mutter Natur!

Ich entscheide mich für eine Woche Auszeit: eine Reise durch die partnerschaftlichen historischen Archive Thüringens. Sie sollte mich zuerst nach Weimar und Gotha führen. Das Ergebnis war gemischt. Obwohl die Person Löfflers nicht unbekannt war, zählte sein Nachlass nicht zu den gesuchtesten der Forschergemeinden außerhalb Thüringens. Überraschend für mich war, dass die Kolleginnen und Kollegen in Frankfurt an der Oder und in den kirchlichen Einrichtungen Berlins Josias Löffler wenig Interesse entgegenbrachten. Ja, den Namen kannte man, aber er sei doch nur ein Mann der zweiten Reihe gewesen! Die Beziehung zu Kleist war auch in Frankfurt nur für Wenige des Nachdenkens wert. Selbst mein Hinweis auf die Nachbarschaft der Familie Kleist zu Löfflers „Hauskirche“ St. Marien im Nonnenwinkel schien sie nicht vom Hocker zu reißen – es gäbe nichts Neues zu suchen, alles sei schon geschrieben. Also zurück in den selbst gesetzten Rahmen der im Konvolut überkommenen Papiere und zum Vergleich mit den Schätzen in Weimar und Gotha, den ich Edda in einer ruhigen Stunde vortrage:

Anhand der überkommenen und im Goethe-Schiller-Archiv aufbewahrten Briefwechsel Löfflers mit Herzog Ernst und der Herzogin kann man ohne Übertreibung sagen, dass zwischen dem Herrscherpaar und ihrem obersten Kirchen- und Schulpolitiker ein echtes Vertrauensverhältnis, wenn nicht gar eine sehr enge Bindung bestand, deren Grundlage gegenseitige Achtung und wohl auch Sympathie füreinander gewesen sein muss.

Mit dem erzwungenen Weggang aus dem königlich-preußischen Frankfurt verliert Josias Löffler seine Professur, damit seinen unmittelbaren Einfluss auf Studenten, aber die Stellung als Generalsuperintendent in Gotha bringt ihm den Gewinn des direkten Kontaktes zum Souverän – ohne Vermittlung eines Ministers und einer ihm nicht immer wohlgesinnten Bürokratie und Zensur. In Frankfurt hinterlässt er Freunde und Vertraute, Plothe berichtet ihm regelmäßig über die neusten politischen, kirchlichen und wissenschaftlichen Entwicklungen. Er verliert den familiären Kontakt zu den Kleists im Nachbarhaus, er gewinnt in Gotha neue Freunde – den Literaten Friedrich Wilhelm Gotter und dessen Ehefrau Luise, seit Kindstagen eine Vertraute der Göttinger Professorentochter Caroline Michaelis, spätere Böhmer, Schlegel, Schelling.

Zurückgekehrt in meine Dachstube: Da liege nun die Mengen an Papieren, Fotos, Scans – beginnen wir mit den Jahren nach 1806!

Ich zwinge mich zur sachlichen Niederschrift: Das Herzogtum und die Residenz beginnen sich von den Schrecken des Krieges zu erholen, ein geregelter Alltag zieht ein in die Tätigkeit des Generalsuperintendenten, auch die Post hat zu ihrem Vorkriegsrhythmus gefunden. Am Montag nach dem vierten Advent des Jahres 1811 sitzt Josias Löffler am Schreibtisch vor dem Fenster zum verschneiten Schlosshof. Morgen ist Heiligabend, da wird er den Schlitten vom Boden holen, mit den Kindern im Park unterhalb des Friedenstein einen Schneemann bauen und am Nachmittag Lieder singen.

Jetzt aber noch vor ihm der übliche Stapel Briefe, sorgsam sortiert durch den emsigen Secretarius. Da fällt sein Blick auf zwei abseits liegende Schreiben, die Siegel noch nicht erbrochen – der Sekretarius hatte respektvoll den Schriftzug „Persönlich“ beachtet; die Briefe waren auch nicht mit der regulären Post gekommen, sondern ein Freund hatte sie aus Berlin privat befördert – die beamteten Schnüffler der Post mussten ja nicht alles erfahren, was man sich so unter Freunden austauschte.

In den versiegelten Umschlägen lagen jeweils ebenfalls versiegelte Schreiben – beide aus Frankfurt, einer vom Professor Wünsch und der andere vom Pfarrer Carl Samuel Protzen, seinem Nachfolger im Amt an der Marienkirche.

Carl Protzens Umschlag, etwas umfänglicher als der des Kollegen Wünsch, trug auf der Rückseite das Datum vom 7. Dezember, dessen Siegel brach er zuerst. Die Nachricht – schon im ersten Satz schonungslos mitgeteilt – traf ihn hart: Plothe war gestorben. Josias Löffler zwang sich zum Weiterlesen: Johann Christoph Plothe, derjenige unter den Kirchenmännern in Frankfurt, dem er am meisten vertraute und dessen politische Einschätzungen er in den monatlichen Briefen seit dem Weggang aus Frankfurt vor über zwanzig Jahren sehr schätzte, war lange krank gewesen. Den „treuen und rechtschaffenen Plothe“ hatten ihn die Frankfurter genannt, ein Märker aus Lagow auf der Ostseite des Oderlandes, der Neumark, ausgebildet an der Viadrina, verströmte auch im reifen Alter noch die Gefühle der heimischen Wälder und Seen, man meinte in seiner Gegenwart das Rauschen der Blätter von Birken, Pappeln und Linden zu hören, das Tschirpen der Spatzen auf der Dorfstraße, das Quaken der Frösche an den Bächen.

Plothe war vier Jahre jünger als Löffler, in ihren Gesprächen spürten beide diese Differenz kaum, von Anfang an waren sie offen im Umgang – wie leibliche Brüder, Löffler ließ den Jüngeren das Untergebenenverhältnis nicht anmerken. Sie waren einander so ähnlich, auch in ihrer Neigung zum Lehrerberuf. Plothe hatte den Vorteil, dass er die praktische Arbeit in der Schule kannte – er war schon mit 21 Jahren Subrektor an der Oberschule, hatte neben der Lehrtätigkeit wegen der zusätzlichen Thaler Privatunterricht gegeben, bei dieser Gelegenheit hatten sie sich schon getroffen als beide das Berliner Brüderpaar Humboldt in den antiken Sprachen Griechisch und Latein unterrichteten.

Josias hatte Mühe, sich in die Gegenwart zurückzuholen. Gedankenlos kramte er in den von Pfarrer Protzen beigelegten Papieren – Briefe, Briefentwürfe, Namenslisten, Notizen über Gespräche in Frankfurt und Züllichau. Der gute Protzen hatte vermutlich beim Ausräumen von Plothes Arbeitszimmer den Inhalt einer Schreibtischschublade unsortiert eingepackt, da obenauf ein an ihn, Josias, gerichtetes Schreiben von Plothe auf blauem Papier lag, die Tinte begann schon zu verblassen. Das Wort Teufelsfratzen schon auf der ersten Seite ließ ihn stutzig werden – das war kein Alltagskram, warum sollte Plothe ihn auch mit Nichtigkeiten behelligen? Josias sucht nach einem Datum, da war es, zierlich unten rechts plazirt – Frankfurth, Samstag, d. 23. November 1799 – warum hatte Plothe den Brief nicht abgeschickt?

Aber sehen wir uns den Text an, vielleicht erledigen sich ein einige Fragen beim Lesen von selbst:

Mein lieber ferner Freund, verehrter herzoglicher Generalsuperintendent! Außer der Reihe und auch per nichtöffentlicher Sendung durch einen Vertrauten schreibe ich mir etwas von der Seele, was ein Erdbeben in mir ausgelöst hat – die Teufelsfratzen erschienen mir mehrfach im Traum! Erinnern Sie sich an jenen Brief aus dem Jahre 93, als Sie mir den Besuch des Soldaten-Knaben von Kleist in Gotha beschrieben? Aus dem Knaben ist nun ein Mann geworden, reife Gesichtszüge, körperlich gerundet, kaum aber an Höhe gewonnen. Er hat nun den Armeedienst als Gardeleutnant quittiert und ist – Student an der VIADRINA !!!! Retour in die Heimat, in das Haus im Nonnenwinkel !!!

Da ich nur sehr wenig mit der Universität in contact bin und auch kaum Gelegenheit und Not hatte, das Kleistsche Haus nebenan zu besuchen, war mir die Rückkehr des Nachbarsohnes entgangen. Doch er selbst fand zu mir, kam eines Morgens in unsre Oberkirche. Ich sah ihn versunken in Gedanken vor dem Altarbild sitzend – in unscheinbarer Civilkleidung, ein Heft in der Linken, den Stift in der Rechten. Ihn nur aus den Augenwinkeln wahrnehmend, wollte ich unerkannt vorübergehen, da sprach er mich an und bat um Hilfe beim Verständnis der dargestellten Personen. Nun erkannten wir einander wieder – es waren ja sechs Jahre vergangen seit der letzten Begegnung, seit jenem denkwürdigen Gespräch über die Teufelsfratzen in den Chorfenstern. Heute aber war sein Interesse auf die beiden Heiligenfiguren neben der Gottesmutter im zentralen Altarbild gerichtet – links der Märtyrer Adalbert, den die Heiden in Preußen vor 700 Jahren erschlagen hatten und rechts Hedwig mit dem Modell einer Kirche auf dem linken Arm.

Während er die Namen in ein Heft notierte, beschrieb mir der nunmehr erwachsene Kleist in kurzen Worten die Stationen seines Lebens der letzten Jahre und auch den Grund seiner Rückkehr in die Vaterstadt – die Aufnahme eines Studiums an der Viadrina.

Er nahm mich schließlich am Ärmel und zog mich zu den wohlbekannten Chorfenstern – da würde ich ihn wohl besser verstehn!

Er zeigte mir im rechten Fenster eine Szene, die er „brennendes Fleisch“ nannte – Flammen schlagen aus dem weit aufgerissenen Rachen eines Ungeheuers, in den nackte Menschen an einer grünen Kette hineingezerrt werden durch teuflische Gestalten. Die Menschen versuchen sich zu schützen, indem sie die Hände vor ihr entsetztes Gesicht heben.

Er habe das gesehen im Krieg! In einem Dorf in der Nähe von Mainz, Bäuerinnen waren zwischen die Artilleriefeuer geraten und in einer Scheune schreiend verbrannt, den Geruch brennenden Menschenfleisches werde er wohl niemals los werden. Vor Erregung stotternd wies er mit der Hand auf eine Szene im gleichen Fenster, in der zwei freundlich erscheinende Männer dargestellt sind, die einen Jüngling mit einer dicken Stange mitleidlos in ein loderndes Feuer stoßen.

Mich zum nun mittleren Fenster ziehend, erklärte er unter Thränen, hier fände ich den endgültigen Beweggrund dafür, weshalb der dem König weiterhin den Dienst im bunten Offiziersrock verweigere: Mitten im tiefsten Frieden habe er als Gardeleutnant seinen Leuten die erbarmungslose Verprügelung von zwei Grenadieren befehligen müssen, denen bei der Alarmierung auf dem Kasernenhof ein Knopf an der Uniform gefehlt habe!

Hier nun sehe er in zwei religiösen Geißelungsszenen, dabei zeigte er nach oben auf die drastisch dargestellte Auspeitschung des Heilands und des Jeremias, die Unmenschlichkeit des preußischen Militärwesens. Die seelischen Schmerzen könne er nicht mehr aushalten!

Verehrtester Freund, Sie können ermeßen, wie aufgewühlt ich nach dieser Confeßion unseres Studiosus war. Er hatte mir mein seelisches Gleichgewicht gestört, dass ich brauche in Ansehen all des Elends in unseren Straßen, des Leids der Frauen und Mädchen unter der Schwere der familiären Lasten, der drückenden Armut in den Dörfern, des jämmerlichen Zustands unsere Schulen. Seither verbringe ich jede freie Minute vor den Fenstern, dringe ein in die Gefühlswelt jener Künstler des Mittelalters, die den Schrecken ihrer Zeit, den Kriegen, der Pest, dem Ausgeliefertsein der Willkür der Herrschaften, nur Beten entgegensetzen konnten. Selbst das Beten, das keine Grundlage in den Texten der Bibel fand, da die Massen nicht lesen konnten, brachte keine Erlösung.

Gestern nun fand ich eine Szene im rechten Fenster, die über das hinausging, was den Studiosus so sehr ergriffen hatte: ein Mann, der kopfüber an den Beinen aufgehängt ist, wird von einem Jüngling, der durch ein freundliches Gesicht, fast kindlich noch, characterisirt ist, mit einem Rutenbündel gnadenlos ausgepeitscht.

Hinter dem peitschenden Jüngling steht eine Person, die ihm Befehle gibt, von einer zweiten Figur hinter ihm sind nur die Teufelshörner, die Kuhgehörn ähneln, zu sehen. Es war die biblische Umsetzung der täglichen Erfahrung des preußischen Leutnants – hunderte Jahre zuvor durch einen Künstler in unserer Kirche gestaltet!!! Ein nochmaliger Blick zeigt ein weiteres biblisches Thema – der Befehlsgeber mache sich nicht die Hände schmutzig, er schaut gelassen auf die brutale Szene, so wie es der preußische König von seinen Offiziers verlangt!

Als der Studiosus zum nächsten Gespräch kam, hatte ich nicht die Kraft, ihm diese Szene zu zeigen, sondern orientierte ihn auf ein mehr „friedliches“ Geschehen – die Macht des Goldes. Im rechten Fenster gibt es dazu drei Bildnisse, in denen besonders deutlich auch Teufelsfratzen gestaltet sind: die teuflische, dämonische Macht der Verführung der Menschen durch das Gold.

Er meinte dazu trocken, daß ihm diese Illustrationen helfen würden, die finanz-ökonomischen Lehrsätze des Professors Wünsch zu verstehen.

Lieber treuer Freund, bester verehrter herzoglicher Generalsuperintendent! Unser Herrgott beschert uns doch manchmal mehr Überraschungen als wir menschliche Wesen verkraften können – meinen wir. So geschehen gestern morgen gegen 9 Uhr, gerade hatte ich im Amtszimmer die Diakons-Angelegenheiten auf dem Tisch ausgebreitet, da stürzt polternd ohne zu klopfen unser Herr Studiosus herein, zerzaust, wilden Blickes, nahm mich am Arm und führte mich Zaudernden kraftvoll in das Kirchenschiff, vorbei am bronzenen Leuchter hin zum Hochaltar. Ich konnte ihn kraftvoll davon abhalten, auf das Podest zu steigen und mit Fingern auf jenen Bildausschnitt zu zeigen, der die heilige Hedwig – barfuß – mit den blau-weißen halbhohen Schuhen in der rechten Hand dargestellt war. Er meinte, ich solle mir das Bild gut einprägen, denn er würde in einigen Minuten ein Ratespiel mit mir veranstalten. Dann zog er mich zu den uns inzwischen wohlvertrauten gläsernen biblischen Szenen und wies im linken Fenster auf die Wiedergabe eines sehr weltlichen Themas hin – drei junge Männer bei der Feldarbeit, mit eisernen Hacken, angebracht an langen Holzstielen, bearbeiten sie den steinigen Boden!

Soweit er die alttestamentarische Erzählungswelt kenne, meinte unser Studiosus, müsse es sich um die Söhne von Noah handeln, denn in den benachbarten Szenen sei die Trunkenheit Noahs wie auch In den vorangegangenen Bildern der Bau der Arche und die Rettung von Mensch und Getier vor den Wellen der Sintflut dargestellt.

Was ich davon halte? Das sei nun das Rätsel für mich. Und was ich davon halte, wenn man diese drei jungen Bauern im Zusammenhang mit der barfüßigen Heiligen vom Altarbild betrachte. Das sei das Ratespiel, das er mit mir vorhabe. Er lachte hämisch und ich war verwirrt. Was soll ich darauf antworten? Ich hatte mich mit diesem Bilde und auch mit der Heiligen Hedwig nun nicht so im Detail beschäftigt, dass ich sofort eine Antwort darauf hatte. Unser Studiosus war richtig erfreut und stolz, dass er mich bei einer Unkenntnis ertappt hatte. Und begann eine, wie er meinte, sehr wissenschaftliche Erklärung., die er bei der nächsten Disputation dem Professor Wünsch präsentieren wolle. Ich nickte zum Zeichen des Einverständnisses und lauschte aufmerksam. Wir seien nun also nach den Kriegszeiten zurück in eine friedliche Welt gekommen. Da brauche man keine Schuhe – wie Hedwig demonstriere – und da müsse man sich durch harte Arbeit sein täglich Brot verdienen. Die Gesichter der drei Noah-Söhne zeigten keine Unzufriedenheit, sie haben sich mit Gott versöhnt, die Arbeit schein für sie sogar eine Art Befreiung, eine Art menschlicher Schöpfungsakt zu sein. Hedwig zeige aber auch noch eine andere Tugend, die der leidenschaftlichen Liebe! Ob ich das auch an der Figur erkenne? Erkennen Sie die Verzückung, die Leidenschaft in den Gesichtszügen, das Stürmische im Faltenwurf des blauen und goldenen Gewandes?

Die Sinnlichkeit selbst im nackten Fuß, der erregt unter dem Saum des Kleides sich nach draußen wagt? Kräftig zog er mich am Rock zum linken Chorfenster, streckte wie ein Ertrinkender beide Arme nach oben zum nackten Bauch der Eva in der Verlobungsszene, unterdrückte mit Mühe einen Schrei der Verzückung – lieber Plothe, verehrungswürdiger Lehrer, fühlen Sie nicht die Leidenschaft, die uns Männer hin zu diesem Angebot der Hingabe zieht? Ist es nicht der Quell alles Lebens, der Drang zur innigen körperlichen Vereinigung, den Bauch und Schenkel der Eva uns darbieten? –

Im Innersten erschreckt wage ich einen Blick in das Gesicht des jungen Studenten: wie von Sinnen gestikuliert er, schreit er die Worte laut in den leeren Kirchgenraum, die Augen geweitet, das Wams geöffnet, die Haut krankhaft gerötet, die Mütze vom Haupt gerissen. Lieber Plothe, fleht er mich an, verstehen Sie, warum der Künstler den Busen der Frau hinter den schützenden Armen versteckt? Die Sinnlichkeit der Brüste soll uns nicht ablenken vom eigentlichen Mittelpunkt des Menschlichen, vom Schoß des Weibes, dem Brunnen, aus dem Alles kommt und zu dem Alles strebt.

Der Studiosus fällt auf die Knie, schlägt mehrmals mit der Stirn auf den Boden, rollt zur Seite, erhebt sich schwankend und stürzt zum Portal. Einige Wochen ließ er sich nicht blicken, dann bat er um ein ausführliches Gespräch, wenn es mein Zeitplan erlaube, um mit einem – wie er meinte – erfahrenen Pädagogen und Theologen seinen „Lebensplan“, den Weg zur Vollkommenheit“ zu beraten. Mit Professor Wünsch habe er es versucht, der sei aber zu sehr mit sich selbst beschäftigt.

Bevor ich zusage, suche ich eine Schrift heraus, die Sie, bester Freund und Lehrer, mir vor Jahren zugeschickt hatten mit der Bitte um eine Meinungsäußerung und deren Thema die bildliche Vorstellung der Schöpfung und der Geschichte des Falles der ersten Menschen ist. Ich glaube, Sie waren damals dem ehrenwerten Dr. Teller verpflichtet, der an einer längerdauernden Arbeit zu einigen alttestamentarischen Fragen saß und gern auf Ihre Erfahrungen als Pädagoge und Kanzelredner zurückgreifen würde.“

Der Text bricht unvermittelt ab, vermutlich ist ein Blatt verloren gegangen. Da Edda inzwischen an ihren Platz zurückgekehrt ist, führen wir eine Debatte über die Schwierigkeiten, die Jahre nach der Demission des Leutnants von Kleist und seine Versuche des „Heimischwerdens“ als Ziviler an der Viadrina zu verstehen. Kleist ist nun Student, beginnt nach der Sommerreise im Riesengebirge ernsthaft bei Professor Wünsch u.a zu studieren, sucht innere Ruhe auch bei St. Marien, seiner „Heimatkirche“ – dort kam es wahrscheinlich zu mehreren Zusammentreffen mit dem Theologen Plothe.

Plothe hofft auf weitere Gespräche, deshalb sind die Notizen und Briefentwürfe unvollendet, abgebrochen – Kleist jedoch ist verunsichert, geht auf Reisen, bricht das Studium ab, es kommt zu keinen weiteren Treffen.

Edda bemüht sich um eine psychologische Erklärung – Plothe registriere beim Zivilisten, beim Studenten Kleist eine erhöhte Verletzlichkeit, eine tiefe seelische Verwundung durch die Kriegserlebnisse und die emotionalen Qualen des regulären Militärdienstes. Er läßt die dargestellten Qualen in den Szenen der Chorfenster lange auf sich wirken, er saugt sie ein, er wendet sich nicht ab, sondern wendet sich ihnen zu! Sie sprechen darüber – der Diakon und der junge Student. Und zur Überraschung Plothes spricht Kleist vom Erlebnis des Überirdischen auf den Gipfeln der schlesischen Berge. Plothe wußte nichts von den Ausflügen, Kleist berichtete davon.

Edda bringt uns in das heute zurück. Es sei Freitagnachmittag im Amt, wir sollten uns dem wöchentlichen Aufräumen widmen, das ich so gut beherrsche, wie sie aus meinen Jugendbeichten wisse. Nichts sei mir doch so sehr verhasst wie Chaos am Montagmorgen; sie glaube dieser Charakterzug sei mir von den Handwerksgesellen in der Reihe meiner Ahnen in die Gene gepresst und während meiner eigenen dreijährigen Lehrzeit (nicht das Technokraten-Wort-Ungetüm AZUBI !, sondern stolzer, aktiver, sehr neugieriger Lehrling !) in der gediegenen Möbeltischler-Werkstatt von Meister Pfeiffer in Unterwellenborn veredelt worden. Das Werkzeug musste Freitagnachmittag geschärft, auf der Hobelbank durfte kein Span oder gar Sägemehl liegen geblieben sein, die Schürze nicht hingeschmissen, sondern säuberlich am Haken angehängt. Mein Schreibtisch eine Hobelbank – ein schöner schöpferischer Gedanke. Daher mein anerzogener i8nnerer Drang zum Sortieren der Ergebnisse der letzten Tage, um am Montagmorgen mit Freude und frischer Neugierde die Woche beginnen zu können. Wir nehmen uns die verschiedenen Stapel der Papiere vor und gruppieren nach Fertigem, Halbfertigem und noch nicht Angesehenem.

Das letzte Häuflein nehme ich mir vor – es war auf ein Drittel seiner ursprünglichen Höhe abgeschmolzen, ich rücke es gerade, sauber die Blätter an der unteren und linken Kante ausgerichtet. Ein Blatt etwa in der Mitte sperrte sich meinen Bemühungen, kein rechter Winkel! Instinktiv sehe ich nach, denn so mit der chaotischen Montagmorgen-Perspektive konnte ich nicht aus dem Büro gehen. Der Störfaktor erweist sich als ein einzelnes Kunstblatt, es war mir bisher noch nicht aufgefallen.

Ein colorierter Steindruck, die Farben hell und teilweise leuchtend, der Titel unter dem Bild zweisprachig, links Französisch, rechts Deutsch; Künstler- und Druckerhinweise winzig klein, aber mit der Lupe lesbar: A. Adam, Augsburg und v. Schlotheim, Gotha! Ich zucke zusammen – ein jedem Thüringer wohlbekannter Name: SCHLOTHEIM! Nach ihm war das monumentale Museum in Gotha unterhalb des Schlossparks benannt. Vermutlich war das Blatt in der Museumsdruckerei entstanden – oder auch nicht. Denn in Fachkreisen munkelt man schon eine Ewigkeit, dass es innerhalb der weitverzweigten Schlotheim-Familie noch andere gebildete Männer gegeben haben soll, denen man durchaus derartige Fabrikate zutrauen durfte.

Ich suche nach einem verwertbaren Datum – da springt es schon ins Auge – 1809! Mit dem Text des Titels kann ich nicht viel anfangen, ich lasse die Worte einzeln auf der Zunge zergehen: „Treffen bei Ebersberg d. 3. May 1809. Nachdem die K. K. französische Armee bis an die Traun vorgedrungen war, setzte sich derselben bei Ebersberg das Corps des Kayserlich Oesterreichischen Generals von Hiller entgegen und vertheidigte diesen wichtigen Posten auf das Tapferste, so dass es dem Kayserlich Königlich französischen General Claparede nur mit der größten Anstrengung gelang sich der Brücke zu bemächtigen. Drey muthvolle Angriffe wurden zurück gewiesen und nur durch die angestrengteste Tapferkeit der Schützen vom Po konnte endlich diese Position von der französischen Armee genommen werden.“

Nun hatte es mich auf dem falschen Fuße erwischt – da war ich nicht zu Hause: Napoleonische Kriege zwischen 1806 und 1813, also zwischen dem unrühmlichen Tod des Prinzen Louis Ferdinand bei Saalfeld und der Völkerschlacht von Leipzig! Dunkel beginnen sich Fetzen des historischen Erinnerns unter der Schädeldecke aneinander zu fügen – im Jahre 1809 gab es da nicht Aspern und Wagram? – jedem Franzosen ein Begriff. Was tun? Anstelle eines ruhigen gemächlichen Wochenendes mit Hund, Kindern und Frau heißt es nun den bis oben hin zu packenden Rucksack mit militärgeschichtlicher Literatur durchzuarbeiten – Orte, Offiziere, Künstler – ich kenne meine spontane Natur: die Neugierde hat mich voll an der Leine.

Zu Hause schlage ich zuerst im Band 1 meines geliebten Konversationslexikon von Meyer aus dem Jahre 1904 unter „Aspern“ nach und werde fündig: eine ausführliche Beschreibung der Ereignisse vom Sommer 1809 samt „Textkärtchen“, also eine vereinfachte kleine Karte in den Text gesetzt! Tausendfach lebendiger beschrieben als die übliche leidenschaftslose, langweilige Texterei bei WIKIPEDIA. Der Hinweis auf das Dorf Wagram lässt mich im Band 20 unter „Wagram“ suchen – auch hier voller Erfolg, ebenfalls mit „Kärtchen“. Aber die Daten verwirren mich: der Schlacht beim Dorf Aspern wird der 21. Mai 1809, der bei Wagram das Datum 5./6. Juli zugeordnet. Was sagt mein ebenfalls geliebter „Petit Larousse“? Schließlich waren es für den Franzosen Napoleon bedeutende „batailles“! Fehlmeldung unter Aspern, aber Erfolg bei Wagram: „Wagram, bataille de, (6 juillet 1809), victoire de Napoléon sur l’archiduc Charles, en Autriche, au N.E. de Vienne.“ Die Fehlmeldung erklärt sich: Aspern war kein victoire der Franzosen, sondern ein taktischer Sieg der Österreicher. Strategisch war Aspern ein Remis, das Erzherzog Karl aber nicht zu nutzen verstand und deshalb 6 Wochen später mit dem Debakel von Wagram bezahlen musste – und mit 24 000 Toten und Verwundeten. Soweit so klar – aber was hat das mit Ebersberg und dem „Treffen“ vom 3. Mai zu tun? Der Ort ist so winzig, dass er weder bei Meyer noch im Petit Larousse einer Erwähnung wert ist. Aber vielleicht sollte ich unter dem Namen des französischen Generals CLAPAREDE nachsehen, der im Titel des Druckes genannt wird? Weder im Larousse nach bei Meyer die kleinste Notiz. Hatte der Maler oder Drucker sich wichtig machen wollen?

Nach einer sehr unruhigen Nacht kam die Erleuchtung beim Frühstück mit Hund und Familie im Garten – da hatte doch vor Jahren ein Kollege aus Chalons-sur-Marne nach einer wissenschaftlichen Konferenz mir eine Publikation geschickt, die noch ungeöffnet im privaten Bücherschrank im Wohnzimmer stehen musste. Da ist sie schon, leicht angestaubt, aber die Seiten noch bogenweise verklebt, wie es die Franzosen heute noch gern tun: „Les Amis du Patrimoine Napoléonien – Premier & Second Empire – Association culturelle, historique et apolitique, créée en 1993“! Der Divisonsgeneral Michel-Marie Claparede, 1772 – 1842, mit Porträt und Wappen und ausführlichem Lebenslauf, darin detailliert die Darstellung der Ereignisse vom Mai 1809:

„Dans la matinée du 3 mai 1809, marchant à la tête du corps d’armée du maréchal Oudinot, le général Claparède rencontra l’arrière-garde autrichienne en avant d’Ebersberg, et la fit attaquer par la brigade du général Coehorn, qui aborda hardiment l’ennemi, au moment où celui-ci s’avançait sur le pont qui traverse la Traun pour gagner la rive droite de cette rivière. Le mouvement des Autrichiens étant protégé par une nombreuse artillerie, la brigade Coehorn, qui s’était élancée plusieurs fois avec impétuosité, avait été arrêtée par la violence du feu des batteries ennemies. Le général Claparède s’avança alors avec le reste de sa division, et appuya les bataillons des tirailleurs du Pô et des voltigeurs Corses de la brigade Coehorn, qui continuaient à faire des prodiges de valeur. Bientôt cette masse serrée, s’avançant sur le pont qui était d’une largeur considérable, parvint à culbuter dans la Traun, canons, caissons, chariots et soldats autrichiens. Déjà une partie de la division Claparède était arrivée aux portes d’Ebersberg, lorsque les premières arches du pont, du côté de cette ville, furent coupées par le feu qui s’y était communiqué de quelques maisons incendiées. Par cet événement les troupes de la division se trouvèrent séparées au moment où elles avaient à lutter contre 30000 Autrichiens, que le général Hiller avait formés en bataille sur les hauteurs en arrière de la ville. Cependant la division Claparède, forte seulement d’environ 7000 combattants, soutint un engagement, aussi inégal qu’il fut long, avec une résolution et une intrépidité au-dessus de toute éloge. Une poignée de braves, qui était au-delà du pont, aurait infailliblement succombé, si les communications n’avaient été rétablies par les autres divisions de la Grande Armée, qui accourut au secours de celle du général Claparède. La division Claparède perdit dans cette occasion plus de 300 hommes tués et près de 700 grièvement blessés. La perte des Autrichiens s’éleva à 4500 hommes tués, 6 à 7000 prisonniers, la prise de 4 canons et de 2 drapeaux.

Le 5e bulletin de la Grande Armée, inséré dans le Moniteur du 13 mai 1809, s’exprime en ces termes : « La division Claparède, seule, et n’ayant que 4 pièces de canon, lutta pendant 3 heures contre 30.000 ennemis, et se couvrit de gloire. Cette action d’Ebersberg est un des plus beaux faits d’armes que l’histoire puisse conserver le souvenir. »

Le général Claparède se trouva ensuite aux batailles d’Essling (21 et 22 mai 1809), et de Wagram (6 juillet 1809)

Als Zivilist verstehe ich nun diesen Text in seiner politischen Bedeutung insoweit, dass General Claparedes Männer an der Spitze des Armeekorps Oudinot mit nur 3 Geschützen ihrem Kaiser durch das dreistündige erfolgreiche Gefecht an der Brücke von Ebersberg bei Linz den Weg nach Wien freigekämpft hatte – acht Wochen vor Aspern!

Erleichtert nehme ich unseren Hund an die Leine, wandere mit ihm durch die Gärten und versuche mich in jene Zeit zu versetzen, in der nicht nur die Zahlen der Toten und Verwundeten im Heeresbericht dem Publikum kund getan werden, sondern auch die Zahl der erbeuteten Fahnen!

Der Hund erschrickt über den plötzlichen Tempowechsel meiner Schritte – ich erkenne, dass ich zwei wichtigere Fragen noch beantworten muss: welcher der Herren von Schlotheim hat dieses Bild des Zeichners A. Adam gedruckt und wie kommt dieses Blatt in den Nachlass des Gothaischen Generalsuperintendenten Josias Löffler?

Der Montagmorgen sieht mich beschwingt die steilen Treppen zu meinem Arbeitszimmer unterm Dach hetzen. Frau Oberthür von der Poststelle am Fuße der großen Freitreppe drückt mir noch einige kleine Pakete in die Hand, vermutlich frisch eingegangene Bücher, dann bin ich oben in meinem Refugium angelangt.

Edda erkennt an meinem Blick und den unwirschen Gesten, daß ich nicht gestört werden möchte.

Ich schiebe die drei vorbereiteten Häuflein Papiere beiseite, nutze nun die gesamte Fläche des Tisches für die Ausbreitung des Materials, das ich mir im Kopf schon zurechtgelegt habe: die Künstlerlexika, die Personalverzeichnisse des Herzogtums Gotha, die veröffentlichten Familiengeschichten der verzweigten Familie von Schlotheim.

Die Logik verlangt, mit den Schlotheims zu beginnen.

Archivare sind für ihre Macken bekannt – die jahrzehntelange Beschäftigung mit wunderlichen historischen Papieren, mit den verrücktesten Titeln, mit den ausgefallensten Charakteren, kaum lesbaren Schriften und seltsamen Namen müssen selbstverständlich Spuren hinterlassen – daher übernahm zum Beispiel ich die alt-preußische Sitte, also vor 1806, Armee-Regimentern bei Namensgleichheit, entstanden durch brüderliche oder Vater-Sohn-Beziehung des Chefs, das Attribut „Alt“ oder „Jung“ anzukleben und ich verwendete diese Methode zur privaten Unterscheidung namensgleicher Aktenstücke.

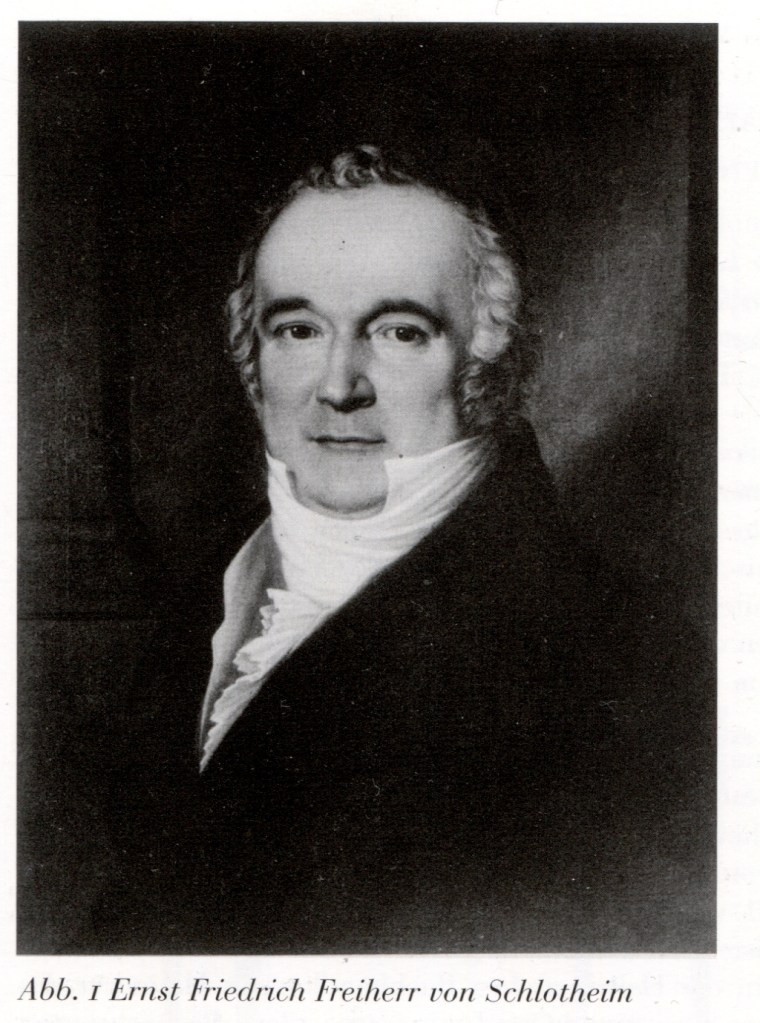

Verständlich also, dass der ältere der Brüder Schlotheim, um die es jetzt geht, zum „Alt-Schlotheim“ avanciert, zum „großen Schlotheim“, der Perle der Geschichte der Wissenschaften im Herzogtum Gotha, deshalb existiert auch ein Porträt von ihm, in den guten Katalogen abgedruckt:

Ich fasse die Ergebnisse des dreitägigen Recherchierens zusammen: Die Herren von Schlotheim sind urkundlich bis in die erste Hälfte des 12. Jahrhunderts nachweisbar. Ihren Stammsitz hatte die Familie über mehrere Jahrhunderte in Allmenhausen im nordthüringischen Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen. Dort wurde am 2. April 1764 Ernst Friedrich von Schlotheim, also unser Alt-Schlotheim, geboren. Sein Vater Ernst Ludwig (1736-1797) hatte in Jena Jura studiert und stand seit 1757 als Assessor und seit 1759 als Regierungsrat in den Diensten der Herzoglichen Landesregierung. Vielleicht sollte ich ihn für den Privatgebrauch „Ur-Alt-Schlotheim“ nennen.

Der Jurist und Historiker Johann Georg August Galetti, Absolvent der berühmten Göttinger Universität, auch dieser Name in Gotha nicht unbekannt, wurde 1772 von der Familie von Schlotheim als Hauslehrer angestellt. Der Vater, Ur-Alt-Schlotheim, legte besonderen Wert auf die Vermittlung von Geschichtskenntnissen, später wurde Galetti Lehrer am Gymnasium Ernestinum in Gotha.

(- Ein sauberer Kupferstich, meint Edda, mir doch neugierig über die Schultern blickend!)

Neben Galettis Bemühungen stand den Kindern auch eine umfangreiche geschichtliche Bibliothek im Hause zur Verfügung. 1776 ernannte der Herzog den Vater zum Amtshauptmann der Herrschaft Tonna (heute Gräfentonna), wohin die Familie übersiedelte. Die Umgebung des Dorfes bot ein reiches Betätigungsfeld für naturwissenschaftliche Studien. Die Travertingruben in der Umgebung von Burgtonna, in denen bereits 1695 die Skelettreste eines pleistozänen Waldelefanten geborgen wurden, dienten dem Schüler als Anregung zur Anlage einer eigenen Fossil- und Mineraliensammlung.

Von 1778 bis 1779 lag die Erziehung des Jungen in den Händen des Geologen und Mineralogen Johann Christian Credner. Ab 1779 begann seine weitere Ausbildung am Gymnasium Ernestinum. Während seines Gothaer Aufenthaltes vermehrte er eifrig seine Sammlung von Versteinerungen und Mineralen. Nach dem Gymnasialabschluss nahm er 1782 das Jurastudium an der Universität Göttingen auf. Seine Lehrer waren u.a. Professor Meister, Professor Feder, Professor Beckmann und der in Gotha geborene Naturwissenschaftler Professor Johann Friedrich Blumenbach. So entsprach der Student einerseits dem Wunsche des Vaters nach einer juristischen Laufbahn des Sohnes, andererseits nutzte er den Göttinger Aufenthalt zur Vervollständigung seiner naturwissenschaftlichen Kenntnisse.

Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums kehrte Schlotheim zurück nach Gräfentonna. Hier beschäftigte er sich mit geologischen, paläontologischen und mineralogischen Studien, unternahm zahlreiche Wanderungen in die Umgebung. Bereits mit 23 Jahren verfasste er seinen ersten wissenschaftlichen Beitrag: Er beschreibt darin einen Fund aus dem Gips-Keuper des thüringischen Ortes Niedertopfstädt, den er als organischen Rest deutet. Die wissenschaftlichen Ergebnisse seiner Wanderungen in der Umgebung fasste er in der regional-geologischen Arbeit: „Mineralogische Beschreibung der unteren Herrschaft Tonna“. zusammen, die in Voigts Mineralogischer und Bergmännischer Abhandlung im Jahre 1791 erschien. Zur Vorbereitung seiner Tätigkeit als Bergbeamter am Herzoglichen Hause studierte „Alt-Schlotheim“ 1791/92 an der Bergakademie zu Freiberg, dessen Gebühren der Herzog von Sachsen-Gotha aufbrachte.

Der bedeutendste Professor der Bergakademie Freiberg war seit 1775 der schlesische Bergrat Abraham Gottlob Werner (1749 – 1817), dessen Ruhm zahlreiche Interessenten der Geologie und des Bergbaus nach Freiberg zog. Zur gleichen Zeit wie Schlotheim studierten in Freiberg auch Alexander von Humboldt, Johann Carl Freiesleben und Leopold von Buch. Bald entwickelte sich ein freundschaftliches Verhältnis zwischen Werner, Schlotheim, Humboldt, Freiesleben und Buch. Während des Aufenthaltes in Freiberg wird Schlotheim 1791 zum Assessor, 1792 zum Hofjunker, 1794 zum Kammerrat ernannt und stand seitdem im Dienste des Gothaer Herzogs.

1792 unternahm Schlotheim eine Fußreise in den Harz und besuchte die bedeutenden Bergbau- und Hüttenorte Clausthal und Andreasberg. Auf einer Reise nach München unterrichtete er sich über neue Methoden der Drucktechnik, die er bei der Vervielfältigung der zahlreichen Zeichnungen für seine paläontologischen Werke nutzte.

Den endgültigen wissenschaftlichen Höhepunkt erreichte er im Jahre 1820 mit der Herausgabe seiner umfangreichen Monographie: „Die Petrefaktenkunde auf ihrem jetzigen Standpunkt durch die Beschreibung seiner Sammlung versteinerter und fossiler Überreste des Thier- und Pflanzenreichs der Vorwelt erläutert“

Durch die erstmalige grundlegende Anwendung der binären Nomenklatur auf fossile Pflanzenreste erhielt die Paläobotanik schließlich den Charakter einer Wissenschaft. Zahlreiche pflanzliche und tierische Fossilien wurden erstmals beschrieben. Noch heute führen ihre lateinischen Namen den Autor Schlotheim als Beweis für die Gründlichkeit seiner Artbeschreibungen von 1820 bis 1823.

lm Staatsdienst wurde Schlotheim 1817 Kammerpräsident und 1818 Geheimer Rat am Herzoglichen Hause zu Gotha. Am 15. Juli 1822 übertrug man ihm die Oberaufsicht über die Herzogliche Kunst- und Naturalienkammer, die Bibliotheken und das Münzkabinett. Zur gleichen Zeit ist er Direktor der Herzoglichen Bau- und Gartenkunst, Chef der Herzoglichen Oberpostinspektion, des hiesigen Bergwesens und des Schmelz-und Hüttenwesens von Luisenthal. Den Höhepunkt seiner Laufbahn im Staatsdienst erreicht er Anfang 1828 als Mitglied des Ministeriums und Oberhofmarschall. Seine letzte wissenschaftliche Publikation erschien 1826. Die wissenschaftlich wertvolle Sammlung wurde auf Anraten Alexander von Humboldts vom Preußischen Staat gekauft und befindet sich noch heute im Museum für Naturkunde Berlin.

Enttäuscht lehne ich mich am Abend der dreitägigen Recherchen zur Person von Alt-Schlotheim in meinem antiken Schreibtischstuhl zurück: trotz allen Fleißes und allen Schnüffelns – mit kräftiger Unterstützung Eddas – in den entferntesten Winkeln unseres Archivs belegen die Resultate keinen Bezug zu einer Gothaer Steindruck-Anstalt in Verbindung mit Schlotheims Namen.

Um mich abzulenken, öffne ich die Pakete mit den Neuerwerbungen, nichts Aufregendes – aber das letzte Buch, einen Nachdruck der Autobiographie des bekannten Gothaer hohen Beamten und Geologen von Hoff, blättere ich spontan durch, lasse die Blätter mit den Abbildungen vorbeiziehen, da bleiben meine Finger wie magnetisiert am Namen Schlotheim auf Seite 174 hängen: unter dem Datum des 26. Dezember 1806 berichtet von Hoff über einen Besuch in Berlin bei – Schlotheim ! Also gab es doch einen anderen, einen „Jung-Schlotheim“!

Wörtlich heißt es, nachdem von Hoff in der Gruft der Domkirche die Prunksärge der Hohenzollern bewundert hatte: „Von da ging ich zu Schlotheim, mit dem ich mich viel über seine Beschäftigung mit den polyautographischen Zeichnungen unterhielt …“ Schenkt man von Hoff Glauben, hatte sich „Jung-Schlotheim“ im Herbst und Winter 1806 bei dem bekannten Lithographen Wilhelm Reuter in Berlin aufgehalten und vermutlich in dessen Werkstatt experimentiert. Mehr gibt das Buch nicht her, auch keine Abbildungen, kein Porträt des jungen Schlotheim, also kann ich mich nur dem Stapel der nur noch technisch zu bearbeitenden Publikationen zuwenden.

Am nächsten Morgen gehe ich nochmals die gestrigen Ergebnisse durch, besser gesagt, ich versuche mich dem fehlenden Mosaikstein zu nähern. – Ich tröste mich: auch Rückschläge muss man verkraften können. Resigniert räumte ich die Familienpapiere der Schlotheims zusammen, da rutschte aus einem der Folianten ein Papier, das mir bisher entgangen war, da es zwischen Bucheinband und Schutzdeckel gelegen hatte.

Es ist der mehrseitige Brief eines gewissen Wilhelm Reuter aus Berlin – „an H. v. S., abzugeben im Büro des Vizepräsidenten v. Schlotheim“. Weshalb diese umständlichen Zeilen, wenn es doch ein Schreiben an den Vizepräsidenten ist? Jetzt plötzlich erkenne ich, dass es sich vermutlich um einen Schlotheim mit Vornamen H. als Adressaten handelt. Also alles zurück – gab es einen H. von S.? Der Briefinhalt gibt für mich auf den ersten Blick keinen Anhaltspunkt – finanzielle Fragen, offene Rechnungen für gelieferte und nichtgelieferte Bücher und andere Druckerzeugnisse. Ich zwinge mich zum gründlichen Durchgehen des vierseitigen Papiers – da ist es, das gesuchte Indiz: H. v. S. wird ein Honorar von einigen Reichstalern angekündigt für das Anfertigen eines Berichts mit gezeichnetem „Plan der Schlacht auf dem Marchfeld“ im Jahre 1809, angefertigt im Februar 1810 ! Reuter bittet um Verständnis, dass er erst im nächsten Jahr die Schuld begleichen kann und führt einige Gründe an. Ein Blick auf die Landkarte verrät – Aspern und Wagram liegen auf dem Marchfeld östlich von Wien !!! Hurra ! Was sagen die Künstlerlexika über Reuter ?

In Berlin lebte und arbeitete ein gewisser Wilhelm Reuter, Kammerherr der Königin Luise, Druckereibesitzer, einer der Erfinder des Steindrucks, der Lithographie. Die wichtigste Meldung der Kunsthistoriker: Die Wiener Albertina besitzt eine Lithographie von ihm mit der Jahreszahl 1794 – also vier Jahre, bevor der bekannte Senefelder die lithographische Technik in München im Jahre 1798 erfunden haben soll.

Mehrere Berliner Experten des Kupferstichkabinetts, die ich per e-mail befragte, bestätigten meine These, dass Wilhelm Reuter in Berlin wie Senefelder in Süddeutschland den entscheidenden Schritt vom Hochdruck zum Flachdruck vollzog, wobei es ihm vor allem darauf ankam, die Technik, deren reiche Möglichkeiten für die Kunst er als erster erkannt hatte, zu verbessern und allen Künstlern bekanntzumachen. Die Berliner Kollegen machten mir eine Freunde – sie legten einige Kopien von Arbeiten Reuters bei –

Seine Bemühungen waren mit derartig hohen Kosten verbunden, dass er sein Vermögen aufbrauchte und einen Kampf um die Existenz seiner Familie, um das Fortbestehen seiner Druckerei und schließlich um seine Gesundheit führen musste. Er erblindete zeitweilig fast völlig, was nicht zuletzt auf die etwa 60.000 chemischen Versuche zurückgehen mochte, die er angestellt hatte. Dass sich die Lithographie in Berlin durchsetzte, ist ausschließlich sein Verdienst und dass sie nicht in erster Linie zu industriellen Zwecken verwendet wurde, ist ebenfalls nur seiner aufklärenden Tätigkeit bei Hofe und der Akademie, deren Widerstand zu brechen nicht leicht war, zu danken.

Nachzureichen sind einige Details seiner künstlerischen und geschäftlichen Laufbahn, um das Verhältnis zum Gothaer H. v. Schlotheim zu verstehen.

Wilhelm Reuter, 1768 geboren, entstammte einer alten angesehenen Hildesheimer Familie, die für seine Bildung sorgte und ihm auch in seiner Heimatstadt Kunstunterricht zukommen ließ. 1790 verließ er seine Vaterstadt in Richtung Berlin, besuchte die Kunstakademie und wurde schon 1796 als Hofmaler der Königin Luise mit einem festen Gehalt angestellt.

1799 vermählte er sich mit einer ihrer Kammerfrauen und reiste im Auftrag der Königin im Jahre 1803 nach Paris, um dort Bilder zu kopieren.

Sie beklagte sich später, dass er diesen Auftrag mangelhaft durchgeführt hätte, weil er sich mehr für die Polyautographie (d. i. Lithographie) und deren Förderung interessierte. Nach Berlin zurückgekehrt, widmete er sich in der Folge mit ganzer Kraft der Verbreitung und Verbesserung der Polyautographie, wie Reuter das Verfahren beharrlich weiter bezeichnete, trotz des sich immer mehr einbürgernden Namens Lithographie, der in München schon seit 1805 festgelegt worden war. Reuter wollte mit der Bezeichnung Polyautographie, die auch in England geläufig war, ausdrücken, dass diese Technik für ihn einzig das wertvolle Mittel war, eigene Zeichnungen unter Beibehaltung ihres Originalcharakters zu vervielfältigen.

Wilhelm Reuter wollte die Lithographie als künstlerische Originaltechnik einführen und warb in diesem Sinne auch unter den zeitgenössischen Berliner Künstlern, denen er das Material übersandte und den Druck für sie übernahm. Er inserierte auch seine inzwischen eingerichtete Druckerei in den Zeitungen und der Widerhall war sehr bald da. Zu den Künstlerpersönlichkeiten, die ihr Interesse bekundeten, zählte auch Johann Gottfried Schadow, der wohl das beste Blatt in der ersten Mappe von Lithographien, die Reuter herausgab, zeichnete. Reuter hatte nämlich, da seine verschiedenen Werbegesuche bei Hofe und der Akademie nicht den von ihm gewünschten Erfolg zeitigten, schon 1804 zum Beweis für die künstlerische Eignung der Lithographie einen Konvolut Künstlerlithographien editiert, den er „Poylautographische Zeichnungen vorzüglicher Berliner Künstler“ nannte und mit einem entsprechenden Begleitschreiben dem König widmete.

Reuters Kreidezeichnungen auf Stein erzielten bisher ungekannte schöne Schwärzen, die den Münchner Blättern noch lange fehlten. Er erhielt auch endlich vom König als Anerkennung die erbetenen Räumlichkeiten in dem Anspachschen Palais, wo er seine Druckerei unterbringen und eine verlegerische und Drucktätigkeit neben seinem Beruf als Hofmaler und Lehrer ausüben konnte. In diese Periode fällt vermutlich die Kontaktaufnahme zum Gothaer Schlotheim und seinen Experimenten mit den Steinen aus dessen Mineraliensammlung.

Die ungünstigen Zeitverhältnisse, Krieg und Besetzung Berlins wirkten sich sehr hinderlich auf Reuters lithographische Tätigkeit aus. Besonders die Jahre 1808 – 1817 waren arm an datierten Werken. Hernach setzte wieder ein reiches Oeuvre ein, das teilweise erhebliche Fortschritte und vor allem eine größere Reife zeigt, bis die letzten Jahre abermals Dunkelheit über das weitere Schicksal der Reuterschen Lithographierkunst breiteten. Inzwischen waren aber in Berlin neue lithographische Anstalten entstanden, die mehr Erfolg hatten, weil sie nicht nur künstlerischen Interessen dienten, sondern auch wirtschaftliche Aufgaben übernahmen. So 1809 die des Georg Decker, eine Weitere 1816 des Majors L. v. Reiche, eines Schülers Senefelders, die 1820 in das Königlich lithographische Institut am Kriegsministerium überging.

Im zweiten Weltkrieg sind größere Bestände von deutschen Lithographie-Inkunabeln in den Kunsthandel gekommen und auf diesem Wege ist auch jenes Blatt von 1794 für die Wiener Albertina erworben worden – Reuters ältestes datiertes Steindruckblatt, eine Kopfstudie, im Profil dargestellt, ein erster Versuch eines geschickten Zeichners auf einem ungewohnten Material, dem Künstler jedoch wertvoll genug, das Datum der Entstehung darauf zu vermerken. Reuter pflegte die meisten seiner Drucke zu bezeichnen. Entweder setzte er den vollen Namen hin oder nur ein Monogramm, manchmal schrieb er Ort und Datum, meistens aber die bloße Jahreszahl.

Ich spüre, ich bin vom Thema abgewichen, ich werde also zu Jung-Schlotheim zurückkehren.

Es steht für mich fest – nach dem detaillierten Studium der Kunsthistoriker Berlins und Wiens des 19. Jahrhunderts – dass die psychologische Quelle des Weges von „Jung-Schlotheim“ zur Kunst und letztlich zur Lithographie in seiner Laufbahn als preußischer Elite-Offizier liegt. Ich bin vor allem dem Zufall dankbar, der mir sozusagen als Zweitlektüre zur Vorbereitung auf die Aufführung von Kleists Käthchen von Heilbronn im Weimarer Nationaltheater Sigismund Rahmers „Heinrich von Kleist als Mensch und Dichter“ aus dem Jahre 1909 in die Manteltasche gesteckt hatte. Der Kulturhistoriker, Arzt und Kleistforscher Rahmer hatte das Glück, im den preußischen Militärarchiven biographische Unterlagen zu „Jung-Schlotheim“ einsehen zu können, die als Folge der Kriegswirren heute nicht mehr existieren.

Jener Schlotheim ist Jahrgang 1772, heißt Hartmann mit Vornamen und ist der jüngere Bruder des berühmteren Ernst Friedrich. S. Rahmer entwickelt die Laufbahn des Offiziers von Schlotheim im engen Zusammenhang mit der des Dichters und Offiziers Heinrich von Kleist – ich werde dieser Idee folgen.

Rahmer bezeichnet Schwarzburg als Stammsitz der Familie, während der Kulturhistoriker Paul Hoffmann (1927/S. 74) als Geburtsort Allmenhausen im Fürstentum Schwarzburg nennt, nur einen einstündigen Fußmarsch entfernt vom Gutsdorf Schlotheim entfernt, das der Familie ihren Namen gab und etwas über 30 km nördlich von Gotha liegt.

Als Kleist 1793 als Fähnrich ins Potsdamer Regiment eintritt, ist Hartmann von Schlotheim schon ein 21jähriger erfahrener Seconde-Leutnant. Sie finden sich sofort sympathisch, haben auch gemeinsame Interessen, zum Beispiel die Musik. Der Biograph des späteren Generals Rühle von Lilienstern schreibt im „Militair-Wochenblatt“ (Beiheft zur Ausgabe Oktober-Dezember 1847) zur musischen Stimmung der freundschaftlich verbundenen jungen Potsdamer Garde-Offiziere : „Über das musikalische Treiben aber hören wir endlich, daß es derselbe (Rühle von Lilienstern – D. W.) mit geringen Naturanlagen durch unermüdlichen Fleiß auf seinem Instrument, dem Fagott, dennoch erreicht, in öffentlichen Konzerten die schwierigsten Solopartien übernehmen zu können und sogar eine Zeitlang dem Gedanken Raum gab, sich ausschließlich der Musik zu widmen. Hierbei ist noch des wichtigen Einflusses zu gedenken, der auf die Geistes- und Charakterentwicklung desselben von bestimmten Persönlichkeiten ausging. In dieser Hinsicht ist von den jüngeren Kameraden, welche ähnliche Bestrebungen und Geistesrichtungen wie Rühle verfolgten und mit demselben durch enge Freundschaftsbande verknüpft waren, besonders Heinrich von Kleist, der dramatische Dichter, früher Leutnant im Garderegiment, und Ernst von Pfuhl, Leutnant im Königsregiment, … zu nennen. Es lässt sich von selbst erwarten, das höhere geistige Bestrebungen diese Vereinigung der Freunde befestigten und veredelten. Wissenschaften, Dichtkunst und Musik waren der Stoff, welcher die Zusammenkünfte dieser jungen Offiziere belebte. Die von allen Mitgliedern periodisch eingereichten Arbeiten und Produktionen wurden hier gehört und verhandelt. Das ausgezeichnete Quartett, welches von Kleist (der Dichter), von Schlotheim (Generalstabsoffizier und nachheriger Gouverneur des Herzogs Carl von Mecklenburg), von Gleisenberg (Leutnant im Regiment Garde , später Gouverneur in der Militärakademie) und Rühle bildeten, ist den Zuhörern noch heute lebendig im Gedächtnis. (S. 159f)

Noch konnte der Seconde-Leutnant von Schlotheim jedoch nicht mit eigenen Kriegserlebnissen aufwarten, denn am Feldzug von 1792 gegen das revolutionäre Frankeich hatte sein Regiment nicht teilgenommen, auch die epochemachende Kanonade von Valmy vom September 1792 und der chaotische Rückzug zum Rhein blieben ihm erspart.

Nach S. Rahmer (S. 21), der noch das Glück hatte, in den Akten der später zerstörten Geheimen Kriegskanzlei des königlich-preußischen Kriegsministeriums zu forschen, vollzog sich die militärische Laufbahn Hartmanns von Schlotheim in folgenden Etappen: Juli 1788 Eintritt in das Infanterie-Regiment No. 18 (Regiment Kronprinz, später Regiment König), das ebenfalls in Potsdam in Garnison lag. Obwohl Kleist und Schlotheim nicht im gleichen Regiment dienten, hatten sie aber vermutlich als Offiziere in der Stadt Potsdam regelmäßigen engen Kontakt. Schlotheim wurde am 4. Juni 1790 zum Fähnrich und am 9. August 1793, dem Jahr in dem Kleist als Fähnrich in Frankfurt am Main zum Garderegiment stößt, zum Sekondeleutnant befördert. 1801 ist er Gouverneur des Prinzen Carl von Mecklenburg-Strelitz (1785 – 1837, Stiefbruder von Königin Luise, ebenfalls als Garde-Offizier in preußischen Diensten in Potsdam stationiert), 1803 Stabskapitän und 1804 „Wirklicher Kapitän“ und Quartiermeister-Leutnant, also Generalstabsoffizier.

Interpretiert man Sigismund Rahmers knappe Beschreibung, ergibt sich ein farbiges Bild jener Potsdamer Jahre: der aus niedrigen, aber alten thüringischen Adelskreisen stammende Hartmann von Schlotheim gelangt durch einen der beim Militär nicht unüblichen Beförderungs- oder Berufungszufälle in die höchsten Kreise des preußischen Adels. Was Heinrich von Kleist in die Wiege gelegt wurde, die Nähe zum Königshaus der Hohenzollern, wird ihm, dem Nicht-Märker, vermutlich ohne sein aktives Betreiben, 1799 von ganz oben befohlen: das 16jährige Stief-Brüderchen der Königin zu beschützen, zu lenken, abzuschirmen und nebenbei zu erziehen und zu bilden – eben sein Gouverneur zu sein. Ein archivalischer Glücksfall wäre es, wenn ich in Potsdam, Neustrelitz, Berlin-Dahlem oder sonstwo die königlich preußische Instruktion für den Stabskapitän von Schlotheim ausfindig machen könnte, in der minutiös jene Aufgaben aufgelistet sind, die ihm der königliche Hof bezüglich des Prinzen von Mecklenburg-Strelitz aufgetragen hat. Mit der Position des Gouverneurs hängt selbstverständlich auch die Außer-der-Reihe-Beförderung zum Hauptmann -Stabskapitän zusammen, denn in Gegenwart eines Königin-Bruders ist wohl ein einfacher Leutnant undenkbar. Warum dann wohl der Herr Stabskapitän im Frühjahr 1805 einen Selbstmord-Versuch unternimmt, ist nirgends aufgeschrieben. Er schießt sich mit der Dienstpistole in den Mund, überlebt aber glücklicherweise. – Die üblichen Erklärungsmuster versagen aus meiner Sicht – Schulden, unglückliche Liebschaften, Minderwertigkeitsgefühle in der Karriere-Warteschleife.

Die Frauen, die ihn am Krankenbett nach dem missglückten Pistolenschuss hingebungsvoll pflegen, u.a. Caroline von Briest, die Ehefrau des romantischen Dichters Friedrich de la Motte Fouqué, lassen in ihren Briefen nichts Derartiges verlauten.

Meine demokratisch-republikanische Weltanschauung aber lässt Raum für die folgende Spekulation – ein nur 11 Jahre älterer Offizier, der selbst mit nur 16 Jahren in eines der vornehmsten preußischen Garderegimenter, das IR „Kronprinz“ mit Standort Potsdam, eingetreten war, erlebt rund um die Uhr die Torheiten seines halbwüchsigen Schutzbefohlenen, erträgt mit Mühe die Hohlheit, Leere, das Spießertum und die Oberflächlichkeit des Hoflebens, den billigen Populismus rund um die provinzielle junge Königin und ihren Verehrer, den Prinzen Louis Ferdinand, die Sprachlosigkeit des Königs, die offene Korruption.

Nach dem missglückten Selbstmordversuch vom April 1805 scheidet Jung-Schlotheim aus dem preußischen Heer aus, erhält eine Pension von 300 Reichsthalern, und zieht sich nach Gotha zurück. Dieser Pistolenschuss in den Mund führt aber zu einer dauerhaften Missgestaltung des Gesichts des Offiziers Hartmann von Schlotheim, so dass er menschenscheu im Hause seines Bruders zurückgezogen lebt, sich in die Kunstgeschichte vertieft und mit den Steinfunden der Sammlung seines Bruders künstlerisch experimentiert. Der Zufall führt ihn zum Steindruck, damit auch zur Bekanntschaft und dauerhaften Zusammenarbeit mit dem Berliner Künstler Wilhelm Reuter – die künstlerischen Erfolge helfen ihm schrittweise über seine Resignation hinweg. Von seinen erfolgreichen Bemühungen zeugt auch ein Brief, den mir die Berliner Rxperten nachträglich zu schickten – in Handschrift und Transkription. Vom ehemaligen preußischen Garde-Hauptmann v. Schlotheim an Reuter:

Hier die durch den Kleist-Forscher Paul Hoffmann besorgte und veröffentlichte Transkription:

Ich gehe davon aus, dass der Bericht seines älteren Bruders über dessen Reise nach München zwischen 1792 und 1795 und die Besichtigung der dortigen technischen Neuheiten des Steindrucks unseren „Jung-Schlotheim“ bei seinen Experimenten und den Versuchen ihrer Vermarktung bestärkt haben.

Er unternimmt nun auch kürzere Reisen, Wanderungen in der Natur, in den Bergen, vermeidet aber die Teilnahme am sozialen Leben der Gothaer Gesellschaft. Daher ist sein Name in Gotha in Unterschied zu dem seines älteren Bruders kaum bekannt.

Vermutlich tritt er über briefliche Angebote zur Zusammenarbeit mit Zeichnern und Malern in Kontakt, nachdem er die ersten praktischen Erfolge im Druck unter Verwendung von geschliffenen Marmorplatten, die ihm aus der brüderlichen Sammlung zur Verfügung stehen, nachweisen kann. Seinen Namen als Lithograph und seine erfolgreichen Experimente kennt man auch inzwischen in Weimar, Minister Goethe schlägt ihn für ein Austauschpraktikum mit dem Münchener Museum vor. Das Projekt scheitert jedoch an der Kostenfrage.

Goethes Begeisterung für die neue Drucktechnik findet sich auch rückblickend in einem Brief an den Münchner Botaniker und Ethnographen Carl Friedrich Philipp von Martius (1794-1868) von 1826: „Seit zwanzig Jahren sehe ich der neuen deutschen Kunstentwickelung zu, und wage noch nicht, mich darüber auszusprechen. Lassen Sie mir es an Kenntniß der neusten Thätigkeiten künftig nicht fehlen; die Lithographie erleichtert solche Communicationen. Sollten die Gemälde der Clyptothek nachgebildet werden, so bitte mich damit zu erfreuen“.

Angesichts dieser weiträumigen Kontakte ist es durchaus denkbar, dass „Jung-Schlotheim“ auch mit dem Augsburger Schlachtenmaler Adam in Beziehung tritt und für ihn eine Platte mit dem Sujet des Gefechts bei Ebersberg herstellt. Leider konnte ich bisher keine schriftlichen Belege, keinen Auftrag oder Rechnung finden.

Ich fasse einen kühnen Plan. Für die nächsten Tage steht keine Beratung in meinem Kalender, meine Anwesenheit in Saalfeld ist nicht erforderlich, also kann ich in Gotha, Erfurt und Arnstadt die mir wohlbekannten Antiquariate abklappern, diesmal aber nicht auf der Suche nach politischen, militärischen, landeskundlichen Publikationen und Karten, sondern nach Kunst, was etwas Verwunderung bei meinen Bekannten und den befreundeten professionellen Sammlern und Verkäufern hervorruft. Steindruck, Lithographie zwischen 1790 und 1820 steht auf der Wunschliste, Namen nenne ich nicht, das könnte die Preise hochtreiben.

Nach drei Tagen bekomme ich Hustenanfälle, so sehr hat mich der Staub der entlegensten Ecken in den alten Stuben auf und neben der Erfurter Krämerbrücke, in den Gassen zu Füßen des Friedensteins und in den Winkeln rund um die Bachkirche im altehrwürdigen Arnstadt angegriffen.

Aber es hat sich gelohnt: nichts ließ ich mir anmerken, als ich mit dem etwas schläfrigen alten Herrn am Erfurter Fischmarkt um den Preis für eine Kunstmappe von 1809 feilschte. Er war vermutlich froh, dass sich jemand für den Ladenhüter interessierte, konnte ganz sicher mit dem Namen Hartmann S. auf dem Titel nichts anfangen. Mir aber schlug das Herz bis hoch in den Hals hinein: „Skizzen zur besseren Ausführung für Künstler und zur Nachahmung für Schüler; als Versuche des chemischen Steindrucks in Gotha herausgegeben von Hartmann S: 1809“ – ein Foliant mit zehn Blättern, Querformat, 50 mal 35 Zentimeter! „Da wird sich meine Frau zum Geburtstag aber freuen“ konnte ich gerade noch stottern, als ich dem netten, bedauernswert unbedarften Herrn die ausgehandelten 25 Euro auf den Tisch legte.

Zur Freude über den Fund gesellte sich die Überraschung zu Hause, als einer der Drucke den älteren Bruder „E.S. del Gotha“, also Ernst von Schlotheim auswiesen!

Offen bleibt der Bezug zu Löffler in Gotha – warum befindet sich jenes Blatt mit dem Gefecht von Ebersberg unter seinen Papieren? Hatte Löffler es gekauft? Warum? War er ein Kunst-Sammler? Gab es eine persönliche Erinnerung an die Napoleonischen Feldzüge oder war es einfach nur an eine seiner Reisen in die Gegend von Wien? Es kann auch ein Geschenk der Brüder v. Schlotheim an ihn gewesen sein, dagegen spricht aber das Fehlen der üblichen Widmung auf der Rückseite. Oder habe ich etwas übersehen? Im Büro untersuche ich gründlich das Blatt – das ist er doch, der Schlüssel: das Blatt ist auf ein Doppel aufgeklebt, fast unsichtbar, aber doch mit etwas Mühe kann ich die beiden Schichten voneinander lösen. Wie erhofft: auf der Rückseite des Originals die Widmung – aber die Kette der glücklichen Zufälle reißt nicht ab: nicht nur dass beide Brüder die Widmung unterschrieben haben, sondern neben dem Namen Löffler als Empfänger des Geschenks steht ein Name, der so unglaubhaft scheint, dass ich zuerst an eine Fälschung denke – H. v. Kleist! Ich mache mich an die Dechiffrierung der drei Zeilen der Widmung: „Anl. d. Besuches H.v.Kleist beim Kam. H.v.S. in Gotha dem väterl. Freund GS. L. 13. Feb. 1810“ und komme zum Ergebnis: „Anlässlich des Besuches Heinrichs von Kleist beim Kameraden Hartmann von Schlotheim in Gotha dem väterlichen Freund Generalsuperintendent Löffler 13. Februar 1810.“

Zu überprüfen wäre das Datum – ist es vereinbar mit den akribischen Angaben, die sich aus dem veröffentlichten Briefwechsel und den Angaben der Freunde und Bekannten des Dichters zu den Aufenthalten Kleists in Berlin und seinen Reisen im ersten Halbjahr 1810 ergeben – nachzulesen in den „Lebensspuren“, herausgegeben von Helmut Sembner. Ich finde keinen Widerspruch – jener Aufenthalt Kleists in Gotha bei Hartmann von Schlotheim ist mehrfach dokumentiert, auch die finanziellen Transaktionen zwischen Kleist, Reuter und Hartmann von Schlotheim. Aus der Widmung könnte man ein Treffen der Brüder Schlotheim, Löfflers und des Besuchers aus Berlin, Heinrich von Kleist, an jenem 13. Februar 1810 herauslesen, auch wenn es dafür – zum Ärger der „Kleistologen“ – keinen Beleg in den Briefen gibt.

Es ist etwas mehr geworden als sonst – aber die Schlotheims verdienten eine ausgiebige Darstellung – in ihren mannigfaltigen Beziehungen zu Heinrich von Kleist.

Dr. Dieter Weigert 6. September 2023 Berlin Prenzlauer Berg

Weitere Folgen aus den Erinnerungen des Saalfelder Stadtarchivars finden Sie in unregelmäßigen Abständen an diesem Platze !

Bisher sind erschienen:

http://wordpress.com/post/fobililienstern.blog/33663 (Folge 1)

http://wordpress.com/post/fobililienstern.blog/33899 (Folge 2)

http://wordpress.com/post/fobililienstern.blog/34059

http://wordpress.com/post/fobililienstern.blog/34245

http://wordpress.com/post/fobililienstern.blog/34872

http://wordpress.com/post/fobililienstern.blog/34720

http://wordpress.com/post/fobililienstern.blog/34571

http://wordpress.com/post/fobililienstern.blog/35034

http://wordpress.com/post/fobililienstern.blog/35090

http://wordpress.com/post/fobililienstern.blog/35828

http://wordpress.com/post/fobililienstern.blog/37611

http://wordpress.com/post/fobililienstern.blog/38055

http://wordpress.com/post/fobililienstern.blog/38057

http://wordpress.com/post/fobililienstern.blog/38051

http://wordpress.com/post/fobililienstern.blog/40219 (Folge 15)

http://wordpress.com/post/fobililienstern.blog/38059 (Folge 16)

http://wordpress.com/post/fobililienstern.blog/38721 (Folge 17)

http://wordpress.com/post/fobililienstern.blog/42727 (Folge 18)

http://wordpress.com/post/fobililienstern.blog/43679 (Folge 19)