Folge 7 Esther

Edda ist nicht zu bremsen, sie ist aufgeregt und glüht im Gesicht: – Großer Chef, ich habe mir heimlich noch einige Nachbarblätter angesehen und fühle die Fäden! Ich brauche mindestens eine Stunde, alles auszubreiten! Darf ich?

Ich nicke freundlich. Sie doziert genüßlich in Erwartung der schönen Dinge, von denen ich nichts ahne.

– Beim Durchforsten verschiedener Texte, die nach längeren Prüfungen einen Bezug zum Brief der Dame Esther erlauben, stoße ich auf das mehrfache Auftauchen des Wortes „Heilige-Geist-Straße“. Dort wird sie gewohnt haben, in der Mitte Berlins.

Ich studiere die alten Pläne von Berlin und finde die heute verschwundene Parallelstraße zwischen Spandauer Straße und Spree, in einem auf Weisung des Großen Kurfürsten trockengelegten Sumpfgebiet – dann Mitte des 18. Jahrhundert ein Wohngebiet für die betuchten Berliner Bürger, für die Professoren der benachbarten Ritterakademie und des Joachimsthalschen Gymnasiums, ein Wohngebiet mit Buchhandlungen, Geschäften für den gehobenen Bedarf – französischer und englischer Mode, Cafés, Manufakturen, die den Bedarf der Berliner und Cöllner nach Tabak, Strümpfen, Seide, Möbeln, Juwelen, Hüten befriedigten. Die noch existierende Heilig-Geist-Kapelle aus dem Mittelalter und das verschwundene Hospital zum Heiligen Geist gaben der Straße den Namen.

Der Berlinische Wursthof war ein kurzer Straßenzug zwischen der Burgstraße und der Heiligegeiststraße. Nach Neander von Petersheiden Neuen Anschaulichen Tabellen von der gesammten Residenzstadt Berlin (1801) hatte die Straße eine Länge von 35 Ruthen (ca. 132 m) bzw. 175 Schritten.

An der Südseite lagen 6 Grundstücke, an der gegenüberliegenden Seite lagen hinter dem Palais Itzig an der Burgstraße Seitengebäude, Stallungen und ein Spritzenhaus, wohl der Ort des früheren Schlachthauses. Die heutige neu angelegte St. Wolfgang – Str. nur für Fußgänger zwischen Spandauer Straße und der Spree zeigt in etwa den Verlauf der früheren Straße Berlinischer Wursthof, die dem Erweiterungsbau der Börse (nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Ruine abgerissen) weichen musste.

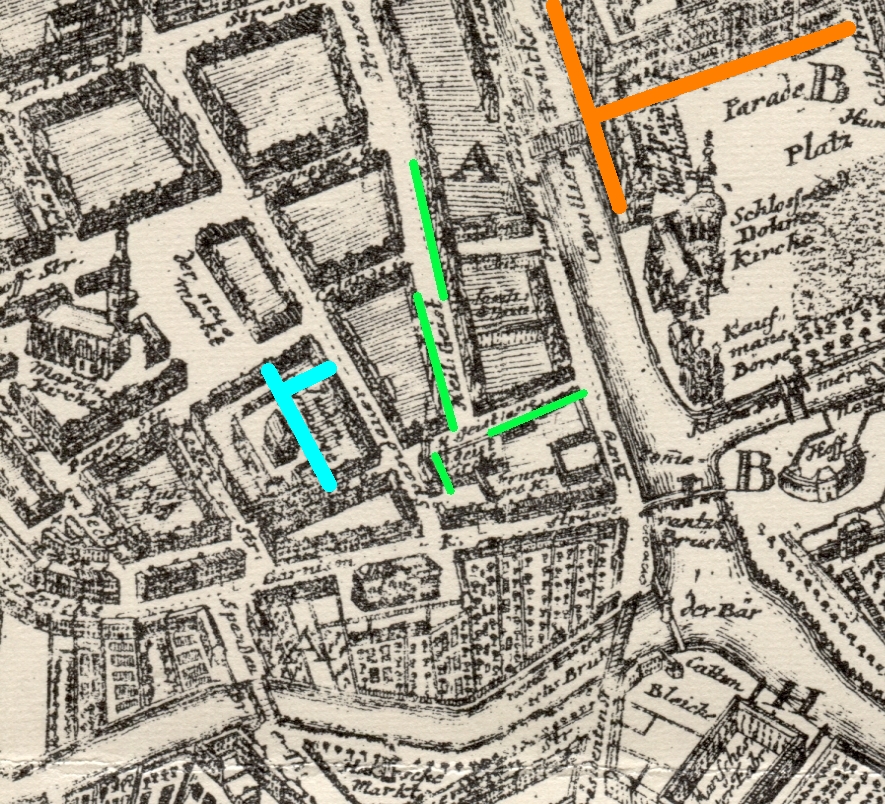

Edda legt Karte Nr. I in die Tischmitte

Auf diesem Ausschnitt vom Stadtplan Schleuen, 1773, erkennen wir die Heilig-Geist-Kapelle, die Spandauer Straße, die Synagoge, Heilig-Geist-Straße und -Gasse, links die Marienkirche und rechts das Königliche Schloß.

Eingefärbt ergibt sich folgendes Bild -Edda legt Karte Nr. II über Karte Nr. I:

Grün ist Heilig-Geist-Straße und -Gasse sowie die Heilig-Geist-Kapelle, Türkis zeigt die Lage der Synagoge und Orange das Königliche Schloss. Alles nah beieinander !

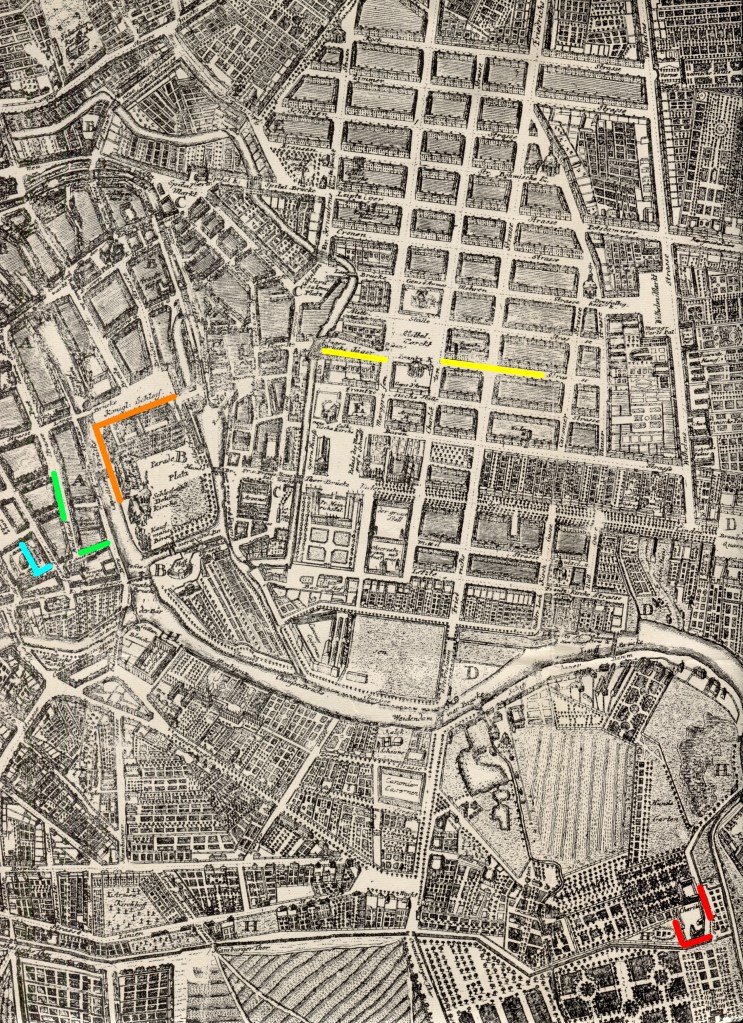

Nun zu der Dreiecks-Verbindung Heiliggeiststraße – Charité – Jägerstraße: Karte III erscheint in der Tischmitte:

Dem Brief entnehme ich folgende Handlungsfäden: Josias’ Freund Johann Stuve, mit dem sich Josias an manchen Abenden im Café traf, schlägt ihm vor, ihn und den gemeinsamen Freund Philipp Lieberkühn an einem Mittwoch zum Salon der Ehefrau des jüdischen Arztes Cohn in die Jägerstraße zu begleiten (gelb auf unserer dritten Karte eingefärbt, rot soll den Standort der Charité zeigen, die Wohnung von Josias, Grün und Türkis wie gehabt das Jüdische und Kommerzielle). Die Einladung war sehr persönlich gehalten, aber Johann meinte, dass man enge Freunde des Eingeladenen nicht an der Tür abweisen könne. Und so geschieht es auch. Es ist das erste Mal seit den Studentenjahren in Halle, dass Josias auf „Tuchfühlung“ mit jungen Frauen kommt – Ehefrauen und fast erwachsenen Töchtern reicher Berliner Juden, nichtjüdischen Schauspielerinnen und Tänzerinnen, bekannten und noch nicht bekannten Schriftstellerinnen, die Freudinnen mancher Herren des Hofes, von Bankiers, Diplomaten, ausländischer Kaufleute, Verlegern aus Berlin und Potsdam. Eine fremde Welt, deren Türen sich ihm nun auftun.

Eingefärbt auch diese Karte – die für unsere Recherchen wichtigsten Kommunikationszentren.

Karte IV auf dem Tisch:

Wie passt aber Esther in dieses Bild? Leider habe ich nur den einen persönlichen, intimen Brief aus jenen Jahren, nur vier Seiten, wenn auch eng und zierlich beschrieben.

Ich vertiefe mich tagelang in Esthers Brief und beginne erste Fäden zu entdecken – nächtliche Spaziergänge, verstohlene Liebesschwüre in der Wohnung einer Freundin von Esther – auch einen Hinweis auf die benachbarte Garnisonkirche, auf den Kanal mit seinen Maulbeerbäumen an beiden Ufern, – die Garnisonschule – und schließlich Mendel Oppenheims Bank in der Burgstraße an der Ecke zur Neuen Friedrichstraße (auf dem Schleuen-Plan an diesem Abschnitt Garnison-Kirchen-Straße benannt, von mir lila eingefärbt):

Da passt gut der liebe Rosenberg zur Illustration ! Seine Stiche, insbesondere die zur Umgebung des Hackeschen Marktes, lassen den Mix der Bauten, der Gassen und Straßen, der Männer und Frauen lebendig werden. Leider konnte ich keinen Stich zum Thema Burgstraße /Nähe Pomerantzenbrücke finden.

Die akribische Suche in den jüdischen Familiengeschichten um 1775 – der Name Esther ist ein eindeutiger Wink in diese Richtung – lässt mich jubeln: ist Esther eine noch unverheiratete Schwägerin des Mendel Oppenheim, eine Schwester seiner Frau Henriette geborene Itzig? Geboren also im Gebäude Burgstraße 25 an der Ecke einer Gasse zum Fluss? – Ich kann also annehmen, dass Esther Itzig ihre verheiratete Schwester Henriette Oppenheim zu den Salons der befreundeten jüdischen Familien begleitet. Ein Mosaiksteinchen nach dem anderen erhält Farbe, Konturen, ich kann einige schon zusammenfügen. Aber noch kenne ich nicht den Mittelpunkt, den Schlußstein des Gewölbes, der alles zusammenhält, dessen Entfernung aber auch alles zum Einsturz bringen kann.

Ich zermartre meine grauen Zellen, um den Knoten zu finden, von dem aus der Strang in meinem Gedächtnis-Geflecht zur Heilige-Geist-Straße abgeht, wo ist mir diese Alt-Berliner Lokalität in den Recherchen der letzten Jahre begegnet? Welche Brief-Adresse? Welcher Aktenbezug? Ich gehe die Namen möglicher Berliner Bezugspersonen durch – Spalding, Teller, Mendelssohn, Büsching, Friedrich Nicolai – halt, der Name könnte der Schlüssel sein !!!

Gezieltes Suchen bringt es nach Stunden an den Tag: bevor der betuchte Schriftsteller, Verleger, Verlagsbuchhändler 1787 das bekannte Haus in der Brüderstraße in der Nähe des Schlosses, also auf der Cöllner Seite, erwarb, hatte die Familie ihren Sitz in der Heiligen-Geist-Straße. Der Vater hatte nach seinem Umzug aus Königsberg nach Berlin sich dort niedergelassen, die Söhne hatten die provinzielle Verlagsbuchhandlung zu einem gutgehenden großstädtischen Geschäft entwickelt. Friedrich Nicolai hatte nach dem Tode des Vaters und des älteren Bruders Verlag und Buchhandlung übernommen.

Mitte der siebziger Jahre, in denen Josias seine ersten Schritte auf dem Berliner Parkett wagt, strickt Friedrich Nicolai an seinen Bindungsgefügen, sucht und findet Mitstreiter im Ringen um die öffentliche Verbreitung der Ideale der Aufklärung – Schriftsteller, Theologen, Pädagogen, bildende Künstler, Beamte. So laufen sie sich gewiss manchmal über den Weg, Nicolai und Löffler, zum Beispiel bei Gesprächen Nicolais mit Büsching, dem Rektor des Gymnasiums zum Grauen Kloster, wenn es um die Herausgabe von Lehrbüchern, theoretischen Werken zu neuen Fragen einer liberalen Pädagogik geht, zu denen Büsching auch gern den jungen Wissenschaftler aus dem Umkreis der Hallischen Professoren Semler und Nösselt hinzuzieht. Büsching hätte den jungen Halle-Absolventen gern an seinem Gymnasium, Josias lehnt 1775 ein gut dotiertes Angebot ab, so früh möchte er sich noch nicht binden.

So ist mir aus der Biographie Nicolais das kaum veröffentlichte Detail bekannt, dass er um das Jahr 1774 mit Moses Mendelssohn den Plan des Langen und breiten diskutierte, die fünf Bände Moses in der Mendelssohnschen neuen Übersetzung für einen späteren Druck vorzubereiten und auf der Suche nach einem erfahrenen Wissenschaftler war, der diese Herausgabe betreuen konnte. Mendelssohn und Nicolai kamen überein, später auch das gesamte Alte Testament aus dem Hebräischen in neuer Übersetzung herauszugeben. Sie waren sich der Tragweite dieses Vorhabens voll bewusst – die Orthodoxie würde Sturm laufen gegen den unverhohlenen Angriff auf Luther – der habe doch für alle Ewigkeit auf der Wartburg eine deutsche Übersetzung der Bibel geliefert, auch unter Verwendung des hebräischen Urtextes.

Da Mendelssohn meinte, für diese neue Version der Moses-Geschichte in deutscher Sprache besonders die Angehörigen der gesamten „jüdisch Teutschen Nation“ interessieren zu können, sei Nicolai sich des buchhändlerischen Gewinnes bei entsprechend hoher Auflage sicher. Den verkaufsfördernden Titel hatte Mendelssohn schon vor der ersten Zeile geliefert: „Die fünf Bücher Mose, zum Gebrauch der jüdischdeutschen Nation nach der Übersetzung des Herrn Moses Mendelssohn“.

Nun aber waren Verleger und Autor am Verzweifeln – die ihnen bekannten Herren Kapazitäten waren mit anderen Projekten für Jahre gebunden, mit ihren akademischen Laufbahn-Zimmerer-Arbeiten vollauf beschäftigt oder sahen wenig Möglichkeiten, mit einer solch schweißtreibenden Beschäftigung Ruhm und Reichtum zu ernten. Nicoli kam nach intensiven Gesprächen mit den Autoritäten Teller, Spalding, Sack mit dem überraschenden Vorschlag zu Mendelssohn, den jungen, von den Prominenten einhellig gelobten Josias Löffler die Druckvorbereitung zu übertragen einschließlich der Erarbeitung eines Kommentars, sozusagen als Gesellenstück für den Einstieg in die normalerweise abgeschlossene Berliner Theologenzunft. Nicolai führte die Verhandlungen – da es sich um ein Projekt für mindestens fünf Jahre handelte, sah Josias keinen Grund, sich der lukrativen Aufgabe zu entziehen – und auf der anderen Seite erspähte er die einmalige Chance, in seinen jungen Jahren mit dem bekannten Verleger und Schriftsteller Friedrich Nicolai ins Geschäft zu kommen. Nicalai seinerseits erkannte hier eine Chance, dem wohlbekannten und gefüchteten Konkurrenten Frommann in Züllichau ein junges erfolgversprevhendes Talent abzujagen.

Was Mendelssohn, Nicolai und Löffler nicht voraussahen, war das Ausmaß des Proteststurmes gegen die endlich 1779 erscheinende Publikation sowohl aus Kreisen der lutherischen Orthodoxie als auch von Seiten jüdischer Rabbiner vor allem aus dem einflussreichen norddeutschen Raum. Die vereinten autoritären Bannstrahlen ließen das Projekt finanziell in den Abgrund stürzen, auch wenn die Herausgeber von Anbeginn ohne Gewinn kalkuliert hatten, weil die den aufklärerischen, pädagogischen Nutzen höher veranschlagten als den Profit. Aber die ins Astronomische gestiegenen Druckkosten von 3 500 Reichstalern veranlassten Nicolai, die Unternehmung nach dem Erscheinen des ersten Bandes abzubrechen. Moses Mendelssohn kommentierte später den Ausgang dieses verlegerisch riskanten Programms lapidar: „Meine Ansicht ist bisher gewesen: wenn meine Übersetzung von allen Israeliten ohne Widerrede angenommen werden sollte, so wäre sie überflüssig. Je mehr sich die sogenannten Weisen der Zeit widersetzen, bist du nötiger ist sie. Ich habe sie anfangs nur für den gemeinen Mann gemacht, finde aber, dass sie für Rabbiner viel notwendiger ist.“

Nun erklärt sich manches im Brief von „Esther“: die Erwähnung von Friedrich Nicolai und der Heilige-Geist-Straße, die weltanschaulichen Passagen über das Verhältnis von Judentum, dem Alten Testament und dem Christentum, die Klagen über die scharf gezogenen und unveränderlich starren Grenzen in der „guten Gesellschaft“ Berlins für eine dauerhafte familiäre Bindung zwischen Juden und Christen.

Was Esther in ihrem Brief nicht erwähnt, vermutlich als bekannt voraussetzen konnte – auch dem Nichtjuden Josias: der Philosoph Moses Mendelssohn arbeitete tagsüber als Buchhalter sozusagen „um die Ecke“ im Kontor der Seidenfabrik Isaak Bernhards und vier Jahre lang als Hauslehrer der Kinder des reichen Fabrikanten; später hatte Bernhard den Buchhalter Mendelssohn sogar zum Teilhaber der Firma gemacht, da war Moses schon im ständigen Kontakt mit Lessing und Nicolai.

Nun entschlüsselt sich auch das Geheimnis der Liebesbeziehung und ihres tragischen Endes zwischen Esther und Josias: Josias hat sich zu entscheiden – Liebe oder Laufbahn, Weggehen aus Berlin in ein Land, wo eine solche Liebe möglich ist oder Verzicht und Anpassung. Es beginnt schon mit der einfachen Frage: Warum werde ich, Esther, Jüdin aus gutem Hause, nicht zu den Empfängen in den Salons der christlichen Herrschaften eingeladen? Warum kann ich den neunmalklugen Friedrich Nicolai nur im Salon meiner Schwester, aber nicht bei einer Gesellschaft in den Privaträumen seines Hauses in der Heilige-Geist-Straße treffen?

Wie leider befürchtet, kann ich keinen Antwortbrief von Josias finden, was ich umso mehr bedauere, da das Thema Sündenfall und Erlösung wie auch Liebe und Sünde für den jungen Prediger und Hauslehrer aus der theologischen Schule von Semler und Nösselt damals eine interessante Herausforderung in der Debatte mit der klugen jüdischen Intellektuellen darstellen sollte

Edda unterbricht aus gutem Grund ihren Vortrag: es ist Zeit für eine längere Pause, der Körper fordert sein Recht. Aber auch das Aufnahmevolumen des Kopfes scheint erreicht – eine natürliche Blockade sendet Signale!

Ich entscheide mich für eine weniger anstrengende Form, in der Edda ihre Ergebnisse vorstellen kann – den Dialog. Ich frage, sie anwortet! „Zuvörderst“ – um mit Josias zu sprechen – solle sie doch darstellen, was sie an Neuem über jene Übersetzung aus dem Französischen gefunden habe, die wir vor Tagen ungeduldig mit wenigen Worten abgetan hatten.

Eddas Gesicht strahlte: Die Zeilen, in denen „Esther“ von den „sinnlichen, unvergesslichen Wochen in Züllichau“ spricht, offenbaren sich nun nach dem geduldigen Studium der Texte als Botschaft einer sehr frühen Zusammenarbeit Löfflers mit Nicolai und dem Verleger Fromman in Züllichau, später Jena: Der junge Wissenschaftler Josias sitzt in seinen freien Stunden an einer Aufgabe, zu der ihm Semler geraten hatte – die Übersetzung ins Deutsche der provokativen anti-orthodoxen Publikation des französischen Theologen Matthieu Souverain „Platonisme devoilé“.

Nicolai zeigte kein Interesse an der Herausgabe, er verweist den jungen, bis dato unbekanten Autoren an den Kollegen und Konkurrenten Frommann im neumärkischen Züllichau, der dann 1782 die Übersetzung (wegen der Zensur ohne Namensnennung des Verfassers) unter dem mit Löffler gemeinsam creierten Titel „Versuch über den Platonismus der Kirchenväter Oder Untersuchung über den Einfluß der platonischen Philosophie auf die Dreyeinigkeitslehre in den ersten Jahrhunderten“ veröffentlichte.

Auf der Titelseite ist der Bezug zu Souverains Buch nicht zu erkennen, erst auf S. XXXI der Einleitung nimmt der Verfasser Bezug auf die aktuelle wissenschaftliche Debatte zu diesem Thema, erwähnt auf S. XXXII die Arbeit des Engländers Samuel Clark „The scripture doctrine of the trinity“, London 1712, herausgegeben 1774 in Frankfurt/Main und Leipzig mit einer Vorrede des Hallenser Theologen Semler (deutsch; „Die Schriftlehre von der Dreyeinigkeit“ und die Publikation Souverains, die unter dem vollständigen französischen Titel „Le Platonisme devoilé, ou Essai touchant le Verbe Platonicien“ im Jahre 1700 in Köln erschienen war.

Edda kann ihre Freude über die aus ihrer Sicht herausragenden Ergebnisse ihrer mehrtätigen Recherchen nicht verbergen: die eigentliche Anregung zu jenem Engagement des Studenten und späteren Absolventen der Universität Halle an der Saale Josias Löffler in Richtung „Platonismus“ kommt von seinem väterlichen Freund und Lehrer Semler !

Jahrzehnte später hat sich Josias Löffler zur Autorenschaft bekannt – auch zu den radikalen theologischen Positionen, die er als Übersetzer in Fußnoten, Anmerkungen, in der Zusammenfassung (Anhang) vermutlich auch in der Vorrede vertreten hatte.

Edda übergibt mir mit Genugtuung kurzgefasste Thesen zu den Ergebnissen ihrer Recherchen, lässt sich zurückfallen und scheint meine weiteren Ausführungen zu genießen:

Ich möchte an dieser Stelle vorausschicken, dass ich mich nach dem Abschluss der Recherchen zum Löfflerschen Konvolut trotz meines sehr begrenzten theologischen und kirchengeschichtlichen Horizonts an die Lektüre dieser Arbeit Löfflers aus seiner Berliner Periode gemacht habe und mich nun heute frage, was ich am 23jährigen Josias Löffler mehr bewundern soll – die exzellente Beherrschung des Französischen oder die fundamentalen Kenntnisse der kirchengeschichtlichen Details und der philosophischen Theorien in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten.

Doch zurück zu „Esther“, Nicolai und Züllichau. Im Brief klingt verstohlen an, dass „Esther“ sich von den Eltern eine mehrwöchige sommerliche Besuchsreise zur Familie Eiger nach Züllichau auserbeten hatte, vermutlich abgesprochen mit Josias für die Periode, in der er vertrauliche Gespräche mit seinem Verleger über den Souverain führte. Die liberalen Eltern vertrauten ihrer Tochter, sie kannten die Familie der Freundin und erbaten sich nur ab und zu einen Brief.

Der aufgeklärten Esther war seit ihrer Kindheit diese offene, liberale Haltung in ihrer Familie eine Selbstverständlichkeit, sie empfand auch das Bemühen der Eltern, den Söhnen und Töchtern gleichermaßen eine gute Bildung zukommen zu lassen, als natürlich. Aber je älter sie wurde und sich stärker der Geschichte, den geistigen Quellen des Judentums, des Christentums und auch des Islam widmete, desto nachdenklicher wurde sie, desto mehr bewunderte sie den Mut der Großeltern und Eltern, sich der wechselvollen und von Gewalt gezeichneten Geschichte des Verhältnisses von Herrschenden und Juden im Kurfürstentum Bandenburg zu stellen, einen neuen Anfang zu wagen und dem Wort des Landesherrn zu vertrauen. Esther entwickelte eine intellektuelle Neugier auf antike Sprachen, genährt auch durch private Hauslehrer, meist gelehrte polnische Juden, las schon als Kind unter deren geduldiger Anleitung die Werke antiker Autoren, ihres Lieblingslateiners Cicero, durfte an Tischgesprächen mit gelehrten Gästen, Juden und Christen, teilnehmen.

Eltern und Lehrer ermutigten das Mädchen, von Orthodoxen aller Schattierungen gezogene Grenzlinien zu überschreiten, künstlich aufgebaute Tabus zu erkennen und infrage zu stellen. Einer ihrer jüdischen Lehrer aus Bernau hatte den Mut, ihr trotz gegenteiliger Empfehlung der Eltern die tragische Geschichte der Verleumdung und grauenvollen Hinrichtung des damaligen Münzmeisters und fürstlichen Vertrauten Lippold im Jahre 1571 in Berlin in allen Einzelheiten zu erzählen. Esther konnte wochenlang nicht schlafen – hier in ihrer Stadt war das geschehen! Nur wenige Generationen waren vergangen, seit die Nachbarn, Kollegen, auch Freunde, sich über Nacht in Feinde, Mörder, Gewalttäter oder auch nur beifallspendende, die Quäler anfeuernde Zuschauer der Blutorgien verwandelt hatten. Esther war sich sicher, dass im Unterbewusstsein der Eltern und Großeltern jene furchtbaren Tage und die folgenden Wochen der Vertreibung aus dem Kurfürstentum Brandenburg immer präsent sind, obwohl ihre Vorfahren selbst nicht Opfer dieser Unmenschlichkeit waren. Erschreckend musste sie erkennen, dass die damaligen Landesherrn Brandenburgs, gepriesen als Kunstmäzene, als Förderer der aus Italien kommenden humanistischen Strömung der Renaissance-Maler und Bildhauer sich gleichermaßen in einer derartigen Weise menschenverachtend gegenüber den Juden und den sogenannten Hexen und Ketzern verhielten, wie man es seit Jahrhunderten in der Mark Brandenburg nicht erlebt hatte.

Esther fragte sich und ihren Freund Josias, was ein solch aufgeklärter Mensch wie Lessing, den sie aus Diskussionen am Mittagstisch ihrer Familie und Freunde kannte, privat empfand, wenn er bei seinen Vorstudien für die Theaterstücke mit brennend aktuellen Themen seine ästhetischen Erfahrungen von der Italienreise mit dem braunschweigischen Prinzen Leopold der Realität Brandenburg-Preußens gegenüberstellte. Sie hatte bei einer dieser Begegnungen ihren großen Bruder Benjamin gebeten, da sie trotz der aufgeklärten Atmosphäre an der elterlichen Kaffeetafel als Mädchen an den großen Lessing, den Verfasser der berühmten Studie über die antike Laokoon-Skulptur nicht direkt das Wort richten konnte, an ihrer Stelle zu fragen, was er vom künstlerischen Wert, vom bildhauerischen Gewicht des Renaissance-Grabmal des kurfürstlichen Rates Gregor Bagius in der Nikolaikirche halte, vor allem angesichts des sehr befremdlichen Spruchs auf dem Band am Rande: »LUST GEBIERT DIE SUNDE – SUND GEBIERT DEN TOD«. Sie war brennend an der Antwort Lessings interessiert – wie groß aber war ihre Enttäuschung, als sich herausstellte, dass Lessing dieses Grabmal nicht kannte oder selbst in diesem vertrauten Kreis es nicht wagte, seine ehrliche philosophische Meinung zu äußern und die Unkenntnis vorschob.

In den Gesprächen mit ihrem Bruder konnte Esther ihr Bild von der Rolle der jüdischen Bankiers und Unternehmer und ihrer Familien in Berlin durch viele bisher unbekannte Details bereichern: Großen Anteil unter den jüdischen Unternehmungen hatten die Bankiers, Goldschmiede und Diamantenschleifer, die Händler mit den gefragten Genußmitteln Kaffee, Tee und Tabak sowie die Buchdrucker. Mit der Wirtschaftsförderung der preußischen Könige errangen die jüdischen Unternehmer größere Befugnisse und weitreichendere Betätigungsfelder. Bekannte Namen sind die der Bankiers Isaak Daniel ltzig und Veitel Heine Ephraim, der Seidenfabrikanten David Friedländer, Isaak Bernhard und Meyer Benjamin Levi und des Leinenfabrikanten Benjamin Veitel Ephraim. Esther spürte, wie sich bei den Spaziergängen, die Esther ihrem Bruder vorschlug, ihr Horizont erweiterte, wie sich auch Stolz auf die Leistungen ihre „Brüder und Schwestern“ aufbaute:

Das Kontor der Seidenfabrik Isaak Bernhards war übrigens der Arbeitsplatz des Philosophen Moses Mendelssohn; später hatte Bernhard den Buchhalter Mendelssohn sogar zum Teilhaber der Firma gemacht.

Das jüdische Zentrum hinter dem Spandauer Tor, um die alte Synagoge in der Heidereutergasse und in der Spandauer Straße, begrüßte sicherlich die Erweiterung der Geschäftkkontakte und der kulturellen Ausstrahlung über die Grenzen des alten Berlin hinaus nach dem Abtragen der Festungsanlagen um die Mitte des 18. Jahrhunderts. Manche der reichen Juden erwarben Grundstücke, ließen sich Häuser an den neuen Straßen bauen und nutzten die Gelegenheit zu neuen Niederlassungen am Hackeschen Markt und in der weiteren Spandauer Vorstadt.

Aus der Entstehungsgeschichte der selbständigen jüdischen Hochschulbildung und der modernen Forschungstätigkeiten geht hervor, daß die Wohnungen gebildeter und reicher Juden in der Nähe des Hackeschen Marktes zu Keimzellen von Schuleinrichtungen, Forschungsinstituten und vor allem der späteren „Hochschule für die Wissenschaft des Judentums“ wurden.

Die territoriale Ausdehnung der jüdischen Schuleinrichtungen und anderer Institutionen der Gemeinde vom Ursprungsgebiet der Spandauer Straße und der Heidereutergasse durch die Rosenstraße und die Straße An der Spandauer Brücke hin zur Oranienburger Straße und zur Großen Hamburger Straße, wo sich schon seit Anbeginn der Friedhof der jüdischen Gemeinde befand, vollzog sich logisch am stärksten und sichtbarsten, als nach dem Abtragen der Festung freier Raum in Richtung Norden und Nordwesten vorhanden war.

(Ein Hinweis am Rande, den ich Edda einige Tage später zukommen ließ: Die Vorstellung, Berlins Salonieren aus der jüdischen Oberschicht wären in den Häusern ihrer christlichen Besucher ebenso willkommen gewesen wie umgekehrt stimmt mit der Realität nicht überein. Beispielsweise wurden Henriette Herz und Rahel Levin nicht ein einziges Mal ins Tegeler Schloss der Brüder Wilhelm und Alexander von Humboldt eingeladen, obgleich diese ungezählte Male in den Genuss der inspirierenden Gastfreundschaft beider Frauen kamen. Außerdem gab es Zeitgenossen, welche lautstark ihre Stimmen im antisemitischen Kampf gegen die gesellschaftlichen Aktivitäten der aufstrebenden jüdischen Minderheit und auch gegen die »alles zerstörende, von Juden entfachte Vernunft« erhoben. In seiner Eröffnungsrede vor Mitgliedern der 1811 gegründeten ›Christlich deutschen [Gegen]Tischgesellschaft< sagte Clemens Brentano mit Blick auf die ausdrückliche Verbannung von Juden aus ihren Reihen, jeder könne ››diese von den ägyptischen Plagen übriggebliebenen Fliegen in seiner Kammer mit alten Kleidern« oder ››auf der Börse mit Pfandbriefen und überall mit Ekel und Humanität und Aufklärung, Hasenpelzen und Weißfischen genugsam einfangen«. )

Edda lehnt sich zurück: – mich packt die Müdigkeit, morgen ist auch noch ein Tag, deshalb nur noch dieser kurze Brief von Josias an Semler vom Sommer 1778, zu meiner Erleichterung weder in Griechisch noch in Latein, sondern im zeitgenössischen Saalfelder Deutsch:

Geliebter und gelahrter Meister und Freund, die jüngsten Kenntnisse aus der Residenz werden Eure Ehren im saalischen Halle nicht überraschen – es stinkt hier nicht nur nach Pferdeäppeln auf dem Friedrichsstädtischen Markt, sondern nach dem von Tag zu Tag stärker werdenden Geruch des Pulvers eingepackt in die Cartuschen zum Abschießen der Canons – man kann man dem nicht entfleuchen. Ob es Krieg giebt ? Das Gemunkel nimmt zu, aus dem Schloß kommt keine Negation – so daß meine Pudelnase auch noch den künftigen abgestandenen Geruch der Leichen und der todten Viecher von den Feldern herüber wahrnimmt. Muß ich mich in der Charité insonderheit auf viel Blut vorbereiten, auch als Prediger ?

Dieter Weigert, Berlin Prenzlauer Berg 29. Juli 2023

(Eine weitere Folge der Erinnerungen des Saalfelder Stadarchivars zu Heinrich von Kleist und Josias Löffler erscheint demnächst an dieser Stelle)

Für Interessenten:

LINK zu Folge 1: http://wordpress.com/post/fobililienstern.blog/33 663

LINK zu Folge 2: http://wordpress.com/post/fobililienstern.blog/33 899

LINK zu Folge 3: http://wordpress.com/post/fobililienstern.blog/34 059

LINK zu Folge 4: http://wordpress.com/post/fobililienstern.blog/34 245

LINK zu Folge 5: http://wordpress.com/post/fobililienstern.blog/34 672

LINK zu Folge 6: http://wordpress.com/post/fobililienstern.blog/34 720